2023年(令和5年)

変身!3年生

最近、廊下で段ボールが歩いていたという怪情報が耳に入ってきましたが、その正体はどうやら3年生だったようです。

図工の「へんしん段ボール」という授業で、段ボールの着ぐるみをつくりました。

Welcome 稲子小のみなさん

小規模校連携で交流している稲子小のみなさんは、この日は自然教室1日目。田貫湖から白糸小学校までハイキングしてきました。白糸小学校でトイレ休憩をして、マイクロバスで稲子小に向かいました。とても礼儀正しい子供たちでした。

さけが校長室にもやってきた!

前日、「さけが大きくなるまで」を1年生に説明した2年生が、この日は自作の70cmのさけをかかえて校舎内をうろうろ。今日は、先生たちに聞いてもらおうと声を掛けていました。その中の3人が、校長室の戸を叩いてくれました。

70cmに成長したさけが川を上って、産卵するところから説明が始まりました。ふ化した稚魚は5cmに成長すると川を下り、河口付近で海水になれるまで暮らして、8cmになるといよいよ海へ出て行きます。そして、70cmに成長するといよいよ生まれた川に戻って来て、川を上って産卵するという一生を、絵や写真を示しながら上手に説明できました。

秋の体力テスト(一部実施)

今日は、種目を減らして体力テストを1時間で実施しました。ソフトボール投げ・50m走・長座体前屈・立ち幅跳びの4種目です。今年は新型コロナの影響で、記録の集計と提出は求められていませんが、2年連続市内小学校1位の本校は、記録の経年変化を大切にしているので、できる種目は実施しました。どれだけ伸びたか楽しみです。

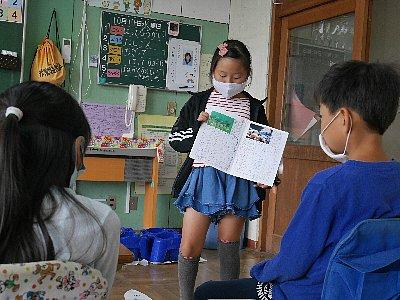

2年生が1年生に学習成果を伝える

国語で「さけが大きくなるまで」を学習した2年生が、1年生に分かりやすく伝えました。

9人の1年生も2年生のクラスメートも真剣に聞いていました。お互いのよいところを認め合って、どんどんレベルを上げていきます。

静岡交響楽団が白糸小に!

全校児童80名の白糸小学校に、60名もの静岡交響楽団の方が来てくださいました。

静岡県が「子どもが文化と出会う機会創出事業」としてオーケストラ鑑賞教室を開催してくれたのです。

子供たちは生で聞くプロの演奏に圧倒されていました。木管楽器、金管楽器、弦楽器、打楽器といろいろな楽器が演奏しているのにそれが重なって響くハーモニーは本当にすばらしいです。一人一人違う白糸小学校の子供たちも、その違いを認め合って素敵なハーモニーを奏でて欲しいと願いました。

本当に贅沢な時間を過ごしました。

演奏の合間に、子供が体験できる時間をつくってくださいました。歌劇「カルメン」の「前奏曲」に合わせて打楽器演奏とベートーベンの「運命」に合わせた指揮者体験です。とても貴重な体験になりました。将来、オーケストラの一員として演奏したいと思った子供が増えたに違いありません。

そして、今回、指揮をしてくださった和田一樹さんはドラマ「のだめカンタービレ」などで音楽監修をされた有名な方でした。さらに、映画「くちびるに歌を」(新垣結衣主演)では、私がラストの合唱シーンで感動して涙を流したその合唱指導、指揮指導をなさっていた方なので、今日の出会いには本当に感激しました。

静岡交響楽団の皆様、本当にありがとうございました。

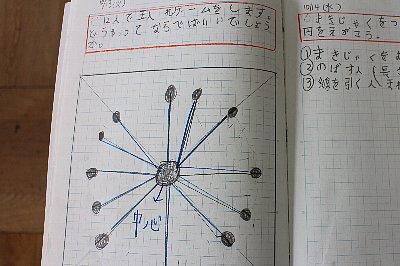

3年生 運動場で算数をする

3年生が運動場で、協力しながら円を描いていました。

何の授業だろうと思い、誰もいない3年の教室を見に行きました。開いてあったノートには

「12人で玉入れゲームをします。12人はどのように並べばよいでしょう。」という課題を考えたあとがありました。

そして、「誰からも等距離でなければならないから円に並ぶ」とまとめてありました。

そこで、本日は、運動場に等距離の点を結んで円を描くところから、実際に並んで玉入れをする算数的な活動を行っていたわけです。

コンパスで描けないような大きな円を描く方法にも頭を使っていました。

1年生 朝顔のつるでリースづくり

1年生が大事に育ててきた朝顔もとうとう葉っぱがなくなってしまいました。たくさんの花から種を取ることができたので、最後に朝顔のつるでリースをつくることにしました。輪っかに合わせてつるを編んでいきました。お気に入りのリースができました。クリスマスにはおうちで飾れそうです。

2年生町へ行く!

10月13日(火)今日は2年生が校外学習に出掛けました。人穴小学校の2年生と一緒に町探検です。白糸小学校の近くのバス停から路線バスに乗って、市立図書館を目指しました。バスの乗り方を体験するのも目的の一つでした。図書館では、いろいろなところを見せてもらいました。本がたくさんあってびっくりしました。

浅間大社でみんなで仲良くお弁当を食べました。そして、宮町商店街で買い物体験をして帰って来ました。

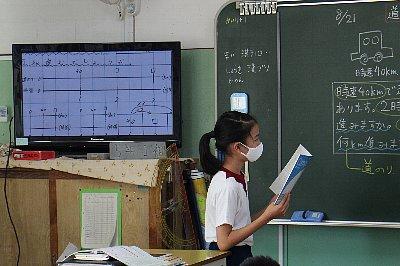

2時間目の授業の様子をのぞいてきました

月曜日、休み明けの子供たちの様子はどうだろうと教室をのぞいてきました。

5年生は、図工「コロコロコロガーレ」という作品を楽しそうにつくっていました。

1年生は、たしざんカードを持って、他の子に出題したり、答えたりして計算力を高めていました。

2年生は、国語「さけが大きくなるまで」の学習のまとめとして、1年生と先生方にさけの一生を伝える練習をしていました。数日後にまた、校長室に来てくれるに違いありません。

3年生は育てたマリーゴールドが枯れ始めたので、種を採取していました。来年はもっと花いっぱいになることでしょう。

とういことで、今日も元気いっぱい、笑顔いっぱいの白糸小学校です。

クラブ活動を紹介します!

パソコンクラブは、なんとプログラミングをすらすらやっていました。

コマンドを入力して、画面上のキャラクターを自由に動かしていました。

図工クラブは、段ボールを切ったりくっつけたりして、家などを作っていました。

家庭科クラブは、手芸でマスコットづくりをしていました。だれにプレゼントするのでしょうか。

科学クラブは、スライムづくりでした。混ぜるとねばねばしてくる化学反応を楽しんでいました。

スポーツクラブは、ドッジボールをアレンジして、難易度を上げて汗を流していました。

4年生国語「一つの花」

今日は4年生の国語の授業を参観しました。今日は、クライマックス場面、戦場に行く父親がゆみ子に「一つだけの花」を渡す場面でした。子供たちは、なぜ父親が花をあげたのか一生懸命に考えていました。自由に思ったことが言い合えるクラスなので、つぶやきからどんどん深まっていきました。

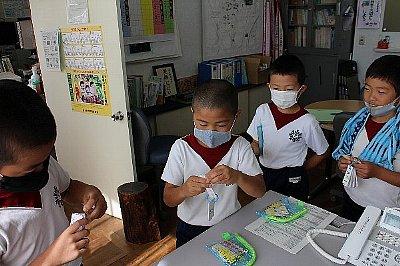

5年生 林業を学ぶ

2回目の森林教室(静岡県林業会議所主催)は、2名の林業家を招いて行われました。

5年生の社会科で林業を学ぶことになっていますが、教科書だけで学習するより、実際に仕事をしている人からお話を聞く方が何倍も勉強になります。前半のお話の中で、「林業という仕事について」と「使う道具について」説明してもらいました。

後半は、びっくりするほど長いのこぎりで、2本の間伐材を切る体験をさせてもらいました。

似ている木ですが、一方は杉、もう一方は檜ということでした。

堅くて切りにくかった木が檜、切りやすかったのが杉でした。道具のちがい?

一番の違いは、木の香りでした。

いい香りがする(香りが強い)のが檜ときいて、においを嗅いでいました。

輪切りにした木片を大事そうに持ち帰りました。

6年生茶道を学ぶ

白糸小学校の6年生は、毎年学区にお住いのお茶の先生のお宅へうかがい、茶道を学びます。

まずは、碾茶(てんちゃ)を石うすでひいて抹茶を作ります。それを茶碗に入れてお湯を注いで、茶筅(ちゃせん)で泡立てます。本来なら客人のために茶を点てるのですが、今日は感染症予防のために、自分で点てたお茶は自分で飲むことにしました。

次は、先生に茶室に招かれ、一人一人点ててくださったお茶をいただきます。

その前に、草履の履き方やつくばいでの清め方、にじり口からの入り方など作法を教えていただきました。

そして、裏千家のお辞儀の仕方「真(しん)・行(ぎょう)・草(そう)」を実践しました。

茶室では、先生手作りの干菓子をいただき、茶をいただきました。菓子の甘さと、茶のほろ苦さのコントラストがとても際立っていたと感じたようです。月とウサギの干菓子に子供たちは感動していました、

大広間では、生菓子をいただきました。大皿に乗ったお菓子を端から順番に箸で取っていくのがいつもですが、コロナ対策として、今回は銘々皿にのせて配ってくださいました。この手作りの生菓子がおいしくて子供たちの心は奪われてしまったようです。和菓子に惹かれ茶道へ進む子も現れそうです。

先生が営業する茶房「知足」では、抹茶のほかおいしいコーヒーや本格的な中国茶もいただけます。

いくつになっても夢を追い続ける先生のすてきな生き方は、キャリア教育の学習になります。

今日は、日本文化の勉強をさせていただきました。

4校合同学校保健委員会のリハーサル実施

西富士中、上出小、人穴小、そして白糸小の4校で行う学校保健委員会ですが、今年は新型コロナの影響で一堂に会しての開催ができなくなりました。そこで、zoomを使って4校をつなげてみようということになりました。今日は、ホスト校の西富士中のリードでカメラリハーサルを行いました。北部校の通信環境はいまだに改善されていないので、スムースに画像が表示されません。しかし、歩みを前に進めるためにも、4校がインターネットを使った交流を行う必要があります。成功しても失敗してもそれを生かして、北部6校の「富士山麓サミット」(富士山学習発表会)を開催したいと思います。

5年生脱穀に挑戦!

10月6日(火)午後から、先週刈った稲を脱穀しました。

束ねた稲をハーベスタという機械に入れていくと、もみだけがきれいに取れて、わらだけが出てきます。取れたもみは、しっかり袋の中にたまっていきます。この脱穀作業を繰り返していくうちに子供たちも稲穂を機械に通すことに慣れていきました。自分たちで収穫したことを実感できる体験になりました。

10月3日(日)コロナに負けない!白糸小の運動会

秋晴れの空の下、白糸小学校の運動会が無事に開催できました。

コロナ対策をしている運動会を取材するため静岡第一テレビが来てくれたことで、緊張感が増しました。

応援団は昼休みを返上して練習に励んできました。鬼退治のシーンは、秘密に練習をしていたサプライズ演出でした。

応援団の見せ場でした。大活躍となりました。

1~6年生の徒競走では、白組が優勢でした。

ところが団体種目になると、赤組が作戦を駆使したチームワークを発揮し、白組を突き放していきます。

4色対抗綱引きは、赤組対白組が実力伯仲のぶつかり合いの末、赤組の勝ち。黄組対青組は黄組の勝ち。

結果、1位黄、2位赤、3位青、4位白でした。

大玉転がしも、接戦の末、赤組の勝ち。

4色対抗リレーも赤組の勝ちでした。1位赤、2位黄、3位青、4位白。

全校で踊ったどっこいしょ。この目力すてきですね。みんなキレッキレに踊ることを目指していたとおり輝いていました。

PTA役員のお父さんたちが、進んでサポートしてくださり、競技がスムースに進行していきました。

令和2年度総合優勝は赤組でした。おめでとうございます。

全力出し尽くしてがんばった白糸小の子供たちに拍手を送ります。

御協力ありがとうございました。

あ、そうだ、心配だった「布バレー(仮称)」のことを忘れていました。

試行錯誤してがんばった新種目でした。結果、白が入れた玉数71個に対して、赤は101個と圧倒しました。

最初は、両軍会わせても1個だったのに比べれば、格段に上達していました。果たして、「everyしずおか」で紹介されることはあるのでしょうか??お楽しみに。

運動会が終わってから1週間から2週間、参観されたみなさんの体調が無事であることをただひたすらに祈る校長です。

ありがとうございました。

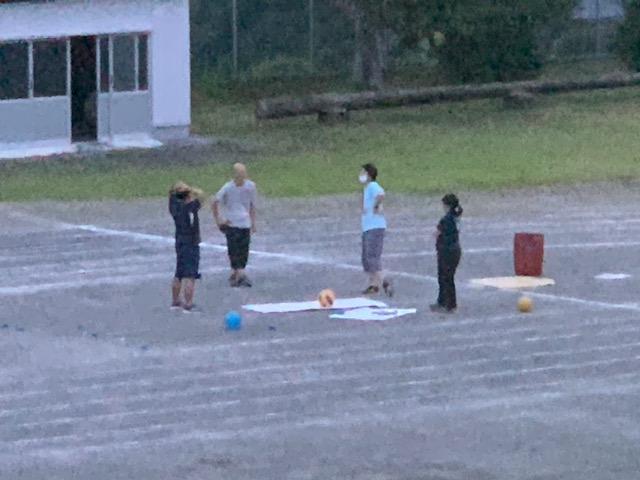

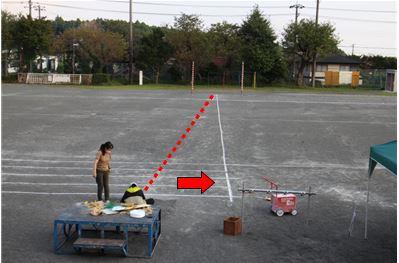

職員作業 続編

運動会2日前なのに、運動場のラインはすべて消してしまいました。今日は、正確にラインを描くことが白糸小職員に課せられた課題でした。運動場に埋め込まれた基準点を見つけ、それを元に計算しながらポイントを打ち、ラインを引いていきました。なんと、センターラインがこんなにずれていたようです。そのずれを直したら退場門がコースにかぶってしまったので掘り起こして移動しました。これが本日最大の難関でした。

無事にここまで補修できてほっとしました。

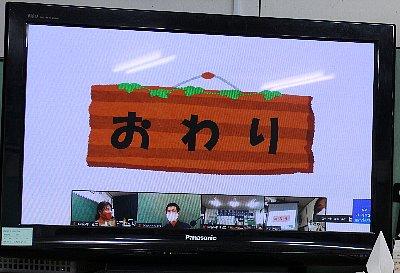

10月の集会は校長室からZOOMで

今月の集会は、昼休みに短時間で行うために、教室でテレビ画面を見ながら話を聞くことにしました。

今までも、ZOOMでの集会にチャレンジしてきましたが、音声が不明瞭という大きな問題点がありました。そこで、今回はヘッドセットを付けて話すことにしました。

その結果、各教室でもはっきりと話が聞こえたようです。私が画面越しに質問をすると、上の階から大きな返事が聞こえてきました。ZOOMの活用力が一歩前進しました。

10月1日 3年生 スーパーの見学に行く

コロナの影響で見学を受け入れていない施設が多い中で、本校の子供たちの人数が少ないので快く引き受けてくださいました。今日は、人穴小学校の3・4年生も一緒にバスで出掛けました。そのため、小規模校連携の補助金を活用することができました。バックヤードまで見せてくださり、子供たちは感激していました。社会科の学習で感じた疑問を解決できたようです。御協力ありがとうございました。

9月29日 1年生 十五夜を学ぶ

今年の中秋の名月は、今日10月1日です。その日を前に1年生の子供たちは、お月見の準備をしていました。

楽しそうに黄色い紙粘土をこねてお団子を作りました。すすきを飾ってはいチーズ。

今頃、富士山の裾の方から昇ってきたちょっと赤い満月を見ているかな?

9月29日 3年生白糸滝養魚場へ見学に行く

3年生が見学に訪れたのは学校のすぐ裏側にある白糸滝養魚場です。ひっそりとしたところにあるので、知らなかった子供たちもいました。実はこの静かな環境が大きくておいしいブランドマスを育てるためには大切なのです。今回は、秋山さんのご厚意で見学させていただきましたが、マスにストレスをかけないように、静かに見させていただきました。

昨年まではアマゴを調べてきた3年生ですが、今年は身近で育てられているマスに関心をもったようです。

放課後は職員作業でライン引き

運動会を3日後にして、「運動場のラインを正確に引き直そう!」と声が上がり、放課後は職員作業にしました。運動場に埋め込まれた古いポイントをすべて取り除いて、今まで使っていたラインもすべて消してしまいました。

「新しいコースラインを正確に引くにはどうしたらよいのか?」という算数の課題を解決するために、先生たちが集まって、ああでもない、こうでもないとアクティブラーニングをしていました。子供たちがいたら、「こういうときに算数の力を活用するのだから、しっかり勉強しておこうね。」と伝えたい場面でした。ところが、基準になる長方形が正確に描けず作業は日没コールドゲーム。明朝再試合になりました。運動会を目前に、まっさらな運動場になってしまいましたが、先生たちが必ずなんとかするので安心してください。

投網式玉入れ!?

新しい種目をさらに改良して4・5・6年生が挑戦していました。今回は、ゴールが2つずつになりました。

入った個数も前回より格段に増えました。しかし、まだ進化予定だそうです。

ただ、この種目、何分かかるかがちょっと気がかりです。

2年生は九九に夢中!

休み時間になると元気な2年生が校長室にやってきます。校長室にいないと池掃除をしているところにもやってきます。

今、算数でやっているかけ算九九の暗唱を聞いてほしくて「校長先生!」と追いかけてきます。

最近の学習では考える力を伸ばすことに重きが置かれ、覚える力は影を潜めています。

しかし、算数の計算力の基礎・基本になるかけ算九九は、絶対に暗唱できなくてはいけません。

みんな必死にがんばっています!

入場行進の簡略化バージョン 仕上がる

9月30日(水)今日の朝練習は入退場でした。今年の入場行進は、応援席から開会式の隊形までの行進に簡略化しました。とはいえ、練習しないとそろってまっすぐの行進はできません。

10分程度の練習でしたが、みんなの心が一つになって、一度で仕上がりました。

運動会のコロナ対策 応援合戦

現在の所、プロ野球の応援などでは原則として「応援歌合唱・鳴り物使用・大声・ハイタッチ等の接触」を禁止しています。

学校の応援合戦についても飛沫感染のリスクを検討しなければなりません。

そこで、応援合戦では「応援団は互いに距離を取って声を出す。」「応援席の子供たちは、マスクを着用して声を出す。」という方法を考えました。

マスクをしていると大声は出しづらくなります。飛沫感染は防げるかもしれませんが、いつものような声の盛り上がりには欠けるかもしれません。しかし、これも新しい生活様式として受け入れていかなければならないことなのでしょう。

運動会のコロナ対策 4色対抗リレー

コロナ対策でリレーのバトンに工夫している学校をニュースで見ました。

リングバトンにして、カラーコーンに置いたらスタートして接触を避けたり、バトンを1mぐらいに伸ばして、ソーシャルディスタンスを確保したりしていました。本校では、他の競技同様、軍手(手袋)を着用することで感染リスクを下げようと思います。ただし、手袋だとバトンが滑りやすくなるため、バトンに滑り止めシートを巻いて、着色しました。次回のレースは、このバトンで試してみたいと思います。

第2回 全校綱引き練習

今朝は、4色対抗綱引きの2回目の勝負を行いました。前回は、1位青、2位白、3位赤、4位黄でした。

6年生が並び順や配置を考えてのぞんだ2回目の対決です。

結果は、なんと1位黄、2位赤、3位白、4位青と、前回と全く逆の順位になりました。

黄組は、作戦がよかったようです。次は、本番です。

あと4日、各チーム作戦を立てて当日がんばりましょう。

※綱引きは、間隔を1m以上空けて位置取りするようにしています。

秋晴れの下、5年生稲を刈る

休校のため1か月遅れた田植え。7月の白糸長雨。そんなことが重なって、今年の収穫量は昨年より少ないだろうと予想していました。今日は、ついに収穫する日です。まず、草刈り鎌で田んぼの四隅を刈りました。切れ味がよく、きれいに刈れるので、つい刈りすぎてしまいました。手で刈ると、稲穂をわらで縛らなくてはなりません。それが大変なのです。

手で刈る体験は四隅だけで、あとは、稲刈り機で刈っていきます。こちらは、刈り取った稲穂が縛られた状態で出てきます。機械化により生産性が上がる社会科の学習を実際に体験できました。

予想通り、昨年より少し少ないようですが、新米60kgにはなると思います。

白糸コシヒカリを食べるまであと一息です。脱穀してから精米しなければなりません。

自然教室でできなかった自家製かまどを使って薪でごはんを炊いたらきっとおいしいだろうなと思います。

基礎勉強タイムで学力定着

運動会練習の後は、今年2回目の基礎勉強タイムを実施しました。子供たちは用意された復習プリントに何枚も挑戦していきます。非常に集中力とやる気を必要とする時間です。採点や支援が行き届くよう、各クラスには、校長・教頭・教務主任が支援に入りました。どのクラスの子供たちも、次から次に課題をこなしていて、とても頼もしく感じました。(採点に忙しく、写真を撮る暇がありませんでした。)

いよいよあと1週間で運動会

新型コロナによる長引いた休校のせいで衰えていた体力もすっかり取り戻せたように感じる元気な子供たちです。いよいよ、運動会もあと1週間で開催です。最近は、熱中症の心配もないくらい白糸は快適な気温です。天気予報も今のところ晴れです。

本日は、朝練で入場行進の練習、全校練習の時間は閉会式の流れと応援練習を行いました。

同時に職員は、クラスターが発生しないように点検を行い、対応策を考えています。

布バレーを改良 新玉入れ?

先週、担当職員が頭をひねって考えていた4~6年生種目の布バレー(仮)がバージョンアップしました。

なんと言ったらよいか、「ソーシャルディスタンス玉入れ」とでも言いましょうか。

自分の陣地にある玉入れの玉を拾い、2人で端を持ったネットに載せて、2m先の味方に飛ばします。

それを、受け取った2列目が、同じようにそれぞれの色の段ボールにシュートします。そして入った個数で勝負するというものです。

ところが飛ばすのが難しく、子供たちは悪戦苦闘。入った個数を数えると、なんと1つ。

種目として成り立つかなあ。まだまだ試行錯誤することになりそうです。

応援団練習本格化

応援団に選ばれた子は、運動会まで毎日昼休みを返上して練習を重ねます。そういう先輩たちを見て憧れてきた子たちが今年も名乗りを上げて集まってきました。コロナのせいで大きな声を出すのも遠慮してしまいますが、全力を出してがんばってください。

何をやっているところでしょう?

日も暮れかかった頃、運動場で悩む先生の姿がありました。

何をやっているのかというと、運動会の4・5・6年生の団体種目「布バレー(仮)」を試しているところです。

例年ですと、大声を上げて棒取りをやるのですが、コロナ対策で、安全な種目に変更することにしました。そこで、先生たちが考えたのは、大きな布の四方を離れて持って、その布に乗せたボールを飛ばして相手の陣地に入れるという競技です。

ところが実際にやってみると思うように飛ばないことが分かり、再び考え直すことになりました。

全校練習で開会式をリハーサル

9月18日(金)は、全校練習で入場から開会式をリハーサルしました。今年は、グラウンドをまわる入場行進をやめて、応援席から入場することで時短を図ります。練習時間を削減しましたので、細かいところにこだわるのはやめます。子供たちが全力で力を出し切る一生懸命な姿を温かい目で御覧ください。よろしくお願いします。

第2回4色対抗リレー対決の結果は?

9月17日(木)は4色対抗リレーの2回目の勝負でした。前回は、1位赤、2位青、3位白、4位黄でした。

今回は、チームごとに作戦を立て練習をしたので、前回より上達しているはずです。さあ、結果は?

今回も1位は赤チームでした。本番はどうなるでしょう。2位から4位はほとんど差がありませんでしたが、前回からの伸びを見ると黄チームが上がってきています。

一方、15日に行われた4色対抗綱引きの結果は、1位青、2位白、3位赤、4位黄でした。

チームリーダーの6年生がどんな作戦を考えて練習してくるかで、結果は変わってくると思います。お楽しみに。

3密避けて今年初の授業参観

9月16日(水)は、今年初の授業参観を実施しました。もっと早く、保護者の皆さんに来てもらえるようにしたかったのですが、教室に入ったら密にならないだろうかが心配でした。そこで、参観者には記名と事前の検温と体温の記入をお願いしました。教室が密になりそうな5年生は広い音楽室、6年生は体育館で授業を行いました。ところが、いつもと違う環境で、子供たちも先生もやりにくかったようです。次回、10月31日(土)の授業参観では、さらに時間差をつけて公開するなど工夫をしたいと思います。

6年生本源寺を訪ねる

9月14日(月)6年生が訪れたのは学区にある本源寺さんです。総合学習で、学校の歴史を調べている6年生ですが、白糸小学校は2024年(令和6年)に創立150年を迎えることを知りました。1874年(明治7年)にこの本源寺さんを借りて「高根学舎」としてスタートしたのが始まりでした。

この日は、現PTA会長である住職から、本源寺と白糸小の歴史を教えていただきました。

6年生が1年生に「どっこいしょ」を教える

9名の1年生にとっては初めての白糸小学校の運動会です。全校で踊る「どっこいしょ」も初めてです。

今日は、16名の6年生が手取り足取り優しく指導しました。こうして、伝統が受け継がれていきます。

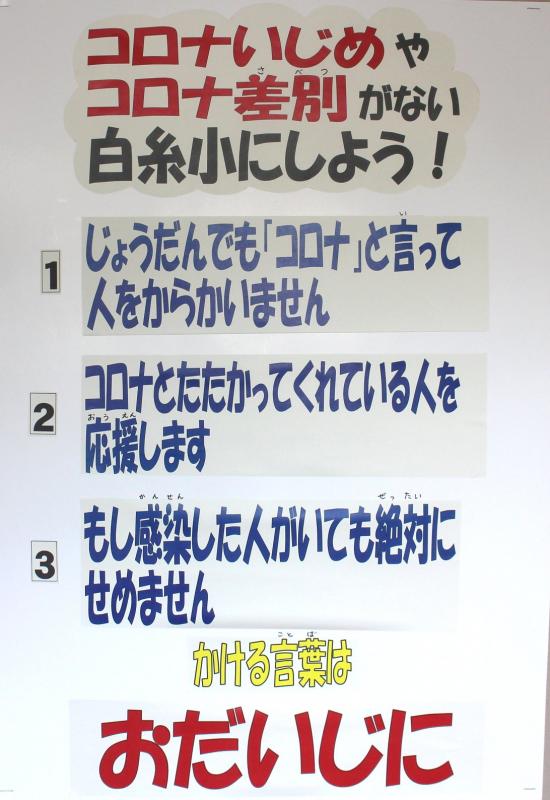

コロナいじめや差別がない白糸小学校に

長引く新型コロナウイルスの影響で、今年は様々なことを我慢して新しい生活様式に変えてきました。そんな中で、感染者が出れば、自分たちはここまでがんばっているのにと、感染した人の行動の甘さを責めたり、一体誰だと感染者を特定しようとしたりする気持ちは分からなくありません。しかし、憎むべきは感染してしまった人ではなく、ウイルスです。かかりたくて感染した人はいません。病気になって辛いのは、本人です。病気になってしまった人を責めるのは慎みたいです。

私の大学生の娘が、「少し調子が悪い」と言ったときに、私が真っ先に掛けた言葉は「コロナじゃないでしょうね。」でした。娘は、この言葉に酷く傷ついたようでした。本人が一番コロナだったらどうしようと心配しているところに、親からの救われない言葉が突き刺さったにちがいありません。これから、季節の変わり目で、風邪気味の子も増えてくることでしょう。何気ない「コロナ」という言葉で傷つけることがないようにしなければなりません。

そこで、校長室の入り口の壁に、下のような掲示をしました。

「白糸小学校は、いじめや差別が0」を目指しています。

病気の人に掛ける日本語は、「お・だ・い・じ・に」ということを集会で確認しました。

PTA主催 こども水遊び大会

9月13日(日)は、PTAの奉仕作業が行われました。今年度初めてのPTA行事となります。校地内は草が生い茂り、職員だけではらちがあきませんでしたが、大勢のPTAの協力により2時間で学校がきれいになりました。これで、気持ちよく運動会ができそうです。

奉仕作業の後は、PTA研修部主催の水遊び大会が開かれ子供たちは大歓声をあげました。5月に行うはずだった「こども祭り」がコロナの影響でできなかったため、何か子供たちを楽しませてあげられるイベントをということで屋外で楽しむ水遊び大会を計画してくださいました。水着に着替えた子供たちには水鉄砲が配られましたが、運動場には消防団の協力でポンプ車が登場。その威力には、水鉄砲もかないませんでした。水は学校の中を流れる用水路から引いているため、無制限に供給されます。これも、白糸小学校だからできる遊びです。遠雷の音が聞こえてきたため予定時刻より早く終了しました。

9月のお話の会

9月10日(木)の昼にお話の会のみなさんによる読み聞かせが行われました。絵本の前に集まって話を聞くことはまだできませんが、子供たちは語り手の言葉に集中して聞いていました。

縦割りリレー練習1

9月10日(木)は、朝から全校で4色対抗リレーの練習をしました。例年ならば、4月から運動会までに何度も勝負をしてチーム力を磨くのですが、今年は、チーム結成後これが最初の勝負になります。

今回は、1位 赤5’01 2位 青5’09 3位 白5’11 4位 黄5’12 という結果でした。

タイムを測った後、チームごとに作戦会議とバトン練習を行いました。次回勝負は、17日(木)です。

収穫した野菜でピザを作ったよ

9月10日(木)1・2年生が学校の畑で収穫した野菜でピザづくりに挑戦しました。生地の上に、火を通した野菜をトッピングしていきました。なかなか上手な手つきでした。校長室には、ピザではなく炒めた野菜が届きました。

全校で運動会練習開始

コロナ休校の影響で、ここまで朝運動は行ってきませんでした。体がなまっているのに、運動会まであと1か月しかありません。ここから、体操したり走ったりして体力を回復していきます。本日は、4色対向リレーの並び順の確認と、白糸体操の練習でした。

今年の運動会は、練習時間を大幅に削減するため、プログラム数を減らし、午前中で競技が終わるように計画しています。

また、毎年応援してくださる地域の皆様には大変申し訳ございませんが、地域の方の感染予防対策として、敬老席と来賓席を設置しないことにさせていただきます。御家族ご一緒にご観覧してください。

歯の健康教室

9月7日(月)今年の「歯の健康教室」は、1年生、3年生、6年生が受講しました。多くの学校では、3年生が指導を受けるのですが、中学校での虫歯治療率が低いことから、本校では6年生でもう一度おさらいすることにしています。さらに、今年は、早い内から正しい歯磨きを覚えた方がよいということで1年生も学ぶことにしました。まずは、歯を真っ赤に染めて、いつものように歯ブラシで磨きました。そして、鏡を見て、正しく磨けているか確認をしました。磨けていないところがわかってびっくりしていました。

最後の運動会に向けて

6年生にとっては最後の運動会です。6年間踊ってきた「どっこいしょ」の特訓がまた始まりました。6年生らしいたくましい踊りになることを期待しています。

来週からは、10月3日の運動会に向けて朝練を開始します。休校でなまった体に徐々に負荷をかけていきましょう。

タブレットを活用して

各教室をまわってみたら、タブレットを使って授業をしているクラスがありました。

3年生は総合的な学習の時間に、アマゴとニジマスの違いを調べていました。今回は、インターネットを使った検索の仕方を学びました。

1・2年生は、生活科で調べた生き物のことをポスターやタブレットで発表しました。この子供の能力を見たら保護者の皆さんも驚くことでしょう。

1年生生活科 小動物とふれあう

生活科の学習で小動物とふれあう時間がありますが、残念ながら学校には、うさぎも鳥も飼っていません。

そこで、担任が自宅で飼育しているリクガメを連れてきました。子供たちは恐る恐る触っていましたが、みんなでリクガメの家を作る活動まで広がり、協力しながら愛情たっぷり楽しい時間を過ごしました。

9月1日 防災の日 避難訓練実施

2時間目が終わるところで、地震発生の緊急放送が流れ、机の下に身を隠した子供たち。揺れが収まったことで、避難開始。お・は・し・もの約束を守って運動場の真ん中へ。全校で集まっての避難訓練は今回が今年初めてでしたが、避難にかかった時間はわずか3分で、約束を守ってりっぱに避難できました。

みどりの少年団活動

8月31日(月)20分休みにみどりの少年団活動を行いました。今回は、草取りと石拾いで校内の環境整備です。

花壇の花もたくさん咲いています。

運動会が気持ちよく開催できるように子供たちもがんばっています。

5年生森林学習始まる

8月27日(木)、静岡県林業会議所の仲介で「フォレスターしずおか」から、2人の林業のプロが指導に来てくださいました。かつては、県で林業に関する仕事をされていた方々ですが、今は一線を退いて、学校で学習をサポートされています。

森林の役割を学ぶのは、5年生の社会科の学習です。白糸は、財産区の林があり、学校林もあるので、関心が高まれば、総合的な学習のテーマに発展させて学ぶこともできそうです。来週の自然教室で林間を歩く時に、今日教えていただいたことを確かめたいと思っている子供もいます。

林業会議所では、10月に木を切る体験活動、11月には様々な木の実物に触れる活動、2月にはクヌギの木にシイタケ菌を植える活動と野鳥の観察などを計画してくれています。

アマゴ池の補修工事

アマゴ池の周りがいつも湿地帯のようになっていて、子供が近付きがたい場所になっていたので、改善することにしました。まずは、防草シートを敷いてその上に砂利を入れることにしました。工事は、元PTA会長さんに依頼しました。暑い中、一日がかりで補修していただきました。途中、池の壁から水が漏れていることが分かり、パテで補修をすることに。見よう見まねで手伝ってみたら、パテを広げすぎて、滝のいたずら書きのようになってしまいました。

2年生 算数「かさの学習」

理科室から2年生が算数の授業をしている声が聞こえてきました。それぞれが牛乳パックを手にしています。水を入れて「L」、「dL」、「mL」の量感を確かめるために理科室で学習していました。先生が持っている大きな紙パックの入れ物はどれくらいのかさなのか、牛乳パックと比べて考えていました。

3年生が社会科で警察官の仕事を学ぶ

8月26日2時間目、学校横の白糸駐在所から深澤さんを招いて、警察官の仕事について教えていただきました。子供たちが事前に用意した質問の中には、「平成27年に犯罪件数が減っているのはどうして?」とグラフから気付いた疑問もあり、深澤さんも調べて来てくださいました。知りたかったことは、もれなく教えていただけたと子供たちも大満足だったようです。

体育館に大型扇風機

新型コロナ対策として、国の予算で本校にも換気を行うための大型扇風機が体育館に2台設置されました。ご覧の通りの大きさでびっくりします。その分、回転音が大きいですが。活躍してくれそうです。

6年生 理科の実験

6年生の今日の実験は、「水溶液を見た目、におい、蒸発で区別できるか」を調べました。食塩水・炭酸水・うすい塩酸・うすいアンモニア水・重曹水などが試験管に用意されていました。班ごとに安全に気を付けながら、5種類の水溶液の特徴をまとめていました。

1年生 なつのおもいではっぴょうかい

8月24日、1年生が国語の授業で「夏の思い出発表会」を行いました。今日は思い出の写真を見せながら3文以上のスピーチをすることを目指しました。短い夏休みでしたが、それぞれの楽しい思い出がよく伝わりました。聞き手が感想や質問を言うことで1年生なりの対話を目指しています。

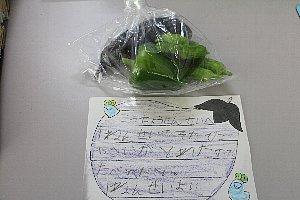

1年生からプレゼントをもらいました!

休み時間に1年生が校長室にやってきて、プレゼントを渡してくれました。

そのプレゼントはなんと、1年生が畑で育てている野菜でした。なす・ピーマン・ししとうが袋に入っていました。1年生のようにちょっと小さくてかわいい野菜ですが、優しさいっぱい、きっとおいしいにちがいありません。

今晩、いただきます。ありがとうございます。

教室にデジタル温度計設置

教室でエアコンを使えるようになった最初の夏です。気温や室温を常に気にしていられるように、各教室に大きめのデジタル温度計を設置しました。28度を超えたら積極的にエアコンを使うようにします。

熱中症警戒でもここなら安全

昼休みも外で遊びたい元気な子供たち。残念ながら、今日はWGBTが31度を超えて「運動は原則中止」に。

そんなときでも、学校の西側の林は風がそよいで心地よい場所です。最近この林を「こびとロード」と名付けました。

その理由は、「みどりを大切に委員会」のみなさんが、何体ものこびとの人形を林の中に隠して、「こびと探し」でみんなを楽しませてくれているからです。昼休みには、低学年がこびと探しに夢中になっています。

しかし、こびとが何人隠れているのか・・・それは委員会の子供たちにも分かりません。

低学年の子供たちは昆虫さがしも楽しんでいます。

8月21日 暑さに負けず授業に全力

教室にエアコンがついているとはいえ、換気のために窓を少し開け、壁を取り払ってあるので、なかなか冷えません。

それでも、すでに授業は軌道にのっています。子供たちが前に出て、自分の考えを分かりやすく説明する授業がそれぞれのクラスで行われていました。

8月17日(月)2学期始業式

お盆休みの終わりとともに、今年の夏休みも終わりました。猛暑が続く中、きっと子供たちはぐったりしているだろうと思いきや、元気よく笑顔で登校し、体育館で行われた始業式でもご覧の姿勢です。県内でも一番早い学校の始まりを取材するために、朝早くからテレビ静岡さんと第一テレビさんが駆けつけてくださいました。すぐに編集されて、正午前のニュースで放映されました。

※このニュースはYahooニュースに掲載されています。

8月7日1学期終業式

本日は、1学期の終業式でした。今まで、集会はテレビ放送で行っていましたが、今日は久しぶりに体育館に全校児童を集めました。これから、運動会に向け、少しずつ集会も行うようにします。校長からは、「短い1学期だけれどよくがんばりました。2学期もわくわくすることが白糸小にはいっぱいあるから、笑顔で来てください。」と話がありました。

明日からいよいよ9日間の夏休みですが、学校大好きな白糸の子たちに再会するのが楽しみです。

ラジオエフさんの番組収録

コミュニティーFM放送ラジオエフの番組「みんなあつまれ学校スクープ」(毎週日曜8:45~9:00)の収録が音楽室で行われました。6年生が学校の魅力を語っていますのでぜひお楽しみに。

収録もコロナ対策を十分して実施されました。

1・2年生が合同生活科

プールには入れない今年の夏。それでも猛暑は白糸にもやってきました。

1学期の最後の生活科で、1・2年生が夏の遊びとして水遊びを楽しみました。汗なのか水なのか分からないほど、子供たちは楽しみました。

8月6日広島「原爆の日」に全校で黙祷を捧げる

8月6日(木) 75年前に広島に原子爆弾が投下された日です。普段は、夏休み中ですが今年は、まだ1学期。

朝、校庭に半旗を掲げ、どんなことが起きたのかを担任が子供たちに話をして、8:15を迎えました。

そして、富士宮市の広報に合わせて黙祷を捧げました。

「黙祷」を学ぶ機会になりました。

5年生が上井出小学校とZOOMで交流

前回は、上井出小学校の自慢を聞かせてもらったオンライン交流会ですが、8月5日(水)は、白糸小学校が自慢を聞いてもらう番です。カメラの前に立つと緊張してしまいますが、今回は、練習の成果を発揮して、上手な話し方で資料を効果的に活用して分かりやすく伝えることができました。

前回は、音声通信に問題がありましたが、今回はお互いの話が鮮明に聞こえました。うまく通信できるようになるためには、たくさんの失敗を重ねて、その対処方法を学ばなければなりません。協力してくれた上井出小の5年生のみなさんありがとうございました。

2年生がタブレットを使ったプレゼンに挑戦!

8月4日、2年生が白糸のよいところをみんなに伝えようと、タブレットを使ったプレゼンに初挑戦しました。

文字を自分で入力したり、写真を挿入したりしながら、白糸のよいところを「楽しいところ」「おいしいところ」「きれいなところ」「安全なところ」に分けて説明しました。今まで通りのアナログのプレゼンテーションも上手でしたが、これからの時代を生きる子供たちはデジタル機器を使いこなす力も必要です。今日はその大きな一歩を踏み出しました。「次は、こういう発表にしたい。」という前向きな反省がたくさん出てきました。

保護者から教員へマスクをプレゼントしていただきました

8月3日(月)から3日間、保護者面談が始まりました。担任と保護者の顔合わせが、8月が最初だなんて、本当に今年は異常事態です。それでも、皆様には本校の教育方針や教育活動に御理解・御協力をいただき本当に感謝しております。

そんな中、5年生の保護者の方が、教員に手作りマスクを20枚以上もプレゼントしてくださいました。ありがとうございます。大切に使用させていただきます。

あと数日で短かった1学期が終了します。2学期はすぐに始まりますが、暑さに負けず子供たちとともにがんばります。

夏休み前に情報モラル講座

高学年の子供たちを集め、生徒指導主任がインターネットの書き込みをする際の注意事項を確認しました。

休校期間が長引き、スマホやタブレットが小学生に普及してきているのではないでしょうか。また、従来のゲーム機でもインターネットに接続することができます。短い夏休みですが、気が緩んでいつもならばしないようなことをついやってしまうことがないように、インターネットの危険性を伝えました。動画を見ながら、つい書き込んでしまったことが思わぬトラブルに発展してしまった例を学びました。

ついでに、長時間のゲームやり過ぎにも御注意を。

「大きなかぶ」

1年生の国語の授業「大きなかぶ」です。

読み取ったことをもとにみんなで役割を決めて動作化しているところです。

ただし、今年とはこのような状況ですので、接触しないようにして演じています。

ALTと英語の授業

6年生の外国語の授業風景です。いつもは担任だけで進めていくのですが、今日は、ALTの先生が加わってくれました。

ほぼ英語だけの会話ですが、子供たちは当たり前のように受け答えしていました。

ALTの出すヒントをもとに国名を答えるのですが、「チョコレート…」とALTが言うと「ベルギー!」と答えが出てきました。しかし、「NO]と言われるや、次に「ガーナ!」と正解が出てきてびっくりしました。

世界地理にも詳しい6年生でした。

3年生プレゼンを学ぶ

3年生が、タブレットを使って自分たちの伝えたいことを提示するため、プレゼンソフトの使い方を学びました。

新しいことに子供たちは興味津々、目を輝やかせて、先生の説明に真剣に耳を傾ける姿が印象的でした。

今年度末までに富士宮市では一人一台タブレットが支給されることになりました。そのときまでに、活用できる力を育てていきます。

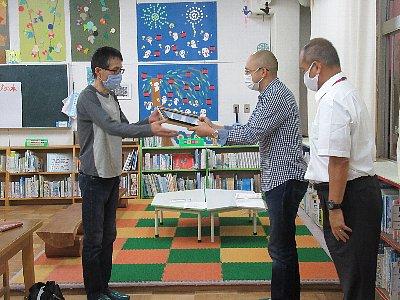

PTA役員会議で感謝状贈呈

4月から開催を延期していたPTA役員会議を7月17日19:00から開催しました。

2学期以降のPTA活動をどのようにしていくかが話し合われました。

また、本来ならばPTA総会で贈呈する予定の感謝状を、代表して前PTA会長の中矢様にお渡ししました。

全校で基礎勉強タイム実施

7月16日(木)低学年は3時間目、高学年は4時間目に基礎学力の定着を図る「基礎勉強タイム」を実施しました。コロナによる休校の影響で学習の遅れはないか、困っている子はいないか確認するために、各教室に複数の教員が入ってサポートしました。

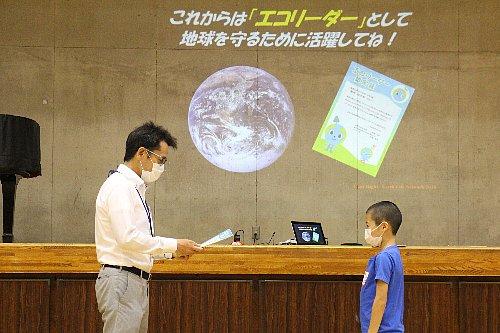

4年生 アースキッズの活動表彰

7月15日(水)に4年生が取り組んできたアースキッズ活動の成果をたたえるセレモニーが開かれました。それぞれが節電・節水などに取り組んできた活動が認められ、担当の方から一人ずつ心のこもった認定証をいただきました。4年生はこれからさらに地球の環境を守るために活躍してくれると思います。

5年生がZoomを使って上井出小と交流

7月14日(火)上井出小の5年生が「学校のおすすめポイント」を、本校の5年生に説明してくれました。今年は、直接顔を合わせての交流ができませんが、今回はZoomを使ってオンライン交流が実現しました。上井出小学校の子供たちはまとめたことを分かりやすく伝えてくれましたが、こちらの感想や質問は、音声が上手く伝わらずいくつかの課題が分かりました。次回、白糸小学校のおすすめポイントを紹介するので、そのときはアプリを使いこなして交流の質を上げたいと思います。

久しぶりの縦割り遊び

7月13日(月)のロング昼休みは、縦割りチームごとに遊びました。リーダーの6年生が下級生を従え、イス取りゲームやドッジボールを楽しみました。

授業風景から

感染拡大地域のニュースを横目に見ながら、本校は保護者の徹底した感染防止対策により、学校にウイルスを入り込ませずに済んでいます。文部科学省が示す感染レベル1の地域になりますので、感染防止対策を徹底することで、今までできなかった教育活動も可能になります。徐々に制限を緩和していくことになっていますので、恐る恐る慎重にできる活動を増やしています。

家庭科の授業では、調理実習を始めました。手始めにジャガイモとほうれん草をゆでてみました。

9月には、延期した自然教室を、学校に泊まって野外活動をする計画に換えて実施予定ですので、そこで、カレーを作ることを目指します。

体育の授業では、タブレットで友達の技を撮影して、アドバイスしあっています。

ダメ!ぜったい!

7月10日 5・6年生を対象に薬学講座を開催しました。講師は、学校薬剤師の中川様と富士宮警察署の谷様。

中川様からは、たばこと酒の害について、谷様からは違法薬物についてお話をしていただきました。実験や映像を見せていただき、「自分の体を守るために、害のあるものは絶対やらないようにしよう」と子供たちは感じたようです。

災害からみんなを守る消防団活動

7月8日、富士宮市消防団第22分団の5名の方に来ていただき、消防団活動について教えていただきました。

消防署員とは違いボランティアであることや、それぞれ本来の仕事があって、火事が発生した時に現場へ駆けつけるのが消防団だと教えていただきました。それぞれの方々がなぜ消防団に入ろうと思ったのか話してくださり、「ぼくも入ろうかな」と考える子も出てきました。特に消防団の人たちは危険な現場で力を発揮できるよう、「いつでも仲間を大切にする」という教えが子供たちの心に残りました。さらに、ホース投げ体験や消防服の着用などで大変さを実感しました。

書写の授業でも対話を大切に

4年生の書写の授業を参観させてもらいました。文字を書く練習だけでなく、考える時間と対話をする時間がありました。

マスクを付けてのわずかな時間の交流ならば、感染リスクは少ないと言われています。

友達と話し合うことで、新たな課題や解決方法を見付けて、さらに真剣に文字を書いていました。

1年生七夕飾りに願いを込めて

7月7日(火)今日は七夕です。

1年生が笹の葉に願いを書いた短冊を飾り付けました。短冊は、全校のみんなにも配付されそれぞれの願いが飾られることになりました。あいにく外は連日の大雨で、天の川を見ることはできませんが、願いが届くとよいですね。

まずは、1日も早く、安全な日常生活が戻りますように。

一瞬だけ、マスクを外して、近寄って、しゃべらずに、はいチーズ。

読み聞かせ始まる

新型コロナウイルス感染防止のため活動を控えていた、ボランティアによる読み聞かせ活動「お話の会」が7月2日(木)いよいよスタートしました。いつもなら、読み手の前に集まって近くで話を聞くのですが、3密を避けるよう配慮しながらの実施となりました。お母様たちありがとうございました。

エコキャップ回収は何のため?(SDGs)

6月30日(火)ここ何年間でためたエコキャップを市役所に回収してもらいました。

集め始めた当初は、アフリカの子供たちにワクチンをあげたい(SDGsの3番の目標)という思いで取り組んでいましたが、現在市内でワクチンに変えてくれる買い取り業者がなくなったので、この活動はここまでで終了することになりました。

しかし、市役所の方から、エコキャップを回収することは地球温暖化を抑えることになると聞いたので(SDGsの12番と13番の目標)、貢献できてよかったなと思いました。

全部で230kgありました。

ボールの正しい投げ方学ぶ

6月26日(金)静岡県スポーツ協会の「学校体育実技協力者派遣事業」に申し込み、4~6年生がボールの正しい投げ方を学びました。

白糸小学校の新体力テストの成績は2年連続で市内1位ですが、それでも投げ方を改善していくことが課題でした。ポイントは「ひじ」「体重移動」「スナップ」の3つです。45分の授業の中で格段に投げる力が伸びた子もいました。

休み時間の過ごし方は自分たちで決める

6月22日(月)代表委員会で話し合ったのは、休み時間の過ごし方についてです。学校再開してからこれまで、3密を避けるために、20分休みを短縮して、遊びをがまんしてきました。しかし、富士宮の感染レベルは1という教育委員会の認定により、感染対策を十分にしていれば、少しずつ今まで通りの生活に近付けてよい地域ということになりました。そこで、自分たちで話し合って、この状況でできる遊びは何かを考え合いました。まずは、各学級で話し合い、それから3年生以上の代表者が代表委員会で決定しました。「遊びの前と後に手を洗う・人との距離をとればどんな遊びをしてもよい」という約束が決定されました。大人が良し悪しを決めて押しつけるのではなく、子供たち自らが話し合って決めたことに価値があると思いました。

救急救命講習を実施

6月17日(水)放課後、職員で救急救命講習を実施しました。例年、プールでおぼれた想定で訓練をするのですが、今年は、水泳の授業がないので、体育の授業中熱中症になったという想定で実施しました。

まず担任一人がその場を離れず、他の職員を集めました。次に、他の子供を安全な場所に誘導する人、傷病者を日陰に運ぶ人と分担しました。そして、エアコンを効かせた保健室まで担架で運びました。そこで、保護者へ連絡をしました。様態が急変したので、救急車を呼びました。今日は、実際に救急センターとつなぎ電話応対の訓練も行い指導を受けました。その後、胸骨圧迫とAEDを使用した心肺蘇生法を実施しました。まずは、こういう事態にならないよう熱中症対策します。

学区探検Part2

6月16日(火)は、2年生と3年生が朝から学区探検に出掛けました。

ここ数日、白糸地区も暑くなってきたため熱中症予防のためマスクを外して探検に出掛けました。

この日は、前日に比べ気温も上がらず探検日和でした。

2年生は本源寺方面へ、3年生は白糸の滝方面を目指しました。

交通教室開催

6月15日(月)1年生の交通安全教室と3・4年生の自転車教室を開催しました。

新型コロナウイルスによる休校で、4月に行う予定の交通教室が、こんな時期まで延びてしまいました。

梅雨に入ったので空模様を心配していましたが、天気にも恵まれ無事終了しました。

1年生は学校前の横断歩道と押しボタン信号機を一人で渡る練習をしました。

3・4年生は運動場で自転車の安全な乗り方を練習しました。

4年生はこの教室を終えたので道路で自転車に乗ることが許可されます。ヘルメットを被って気を付けて運転してください。

1年生 ひばり号オリエンテーション

1年生が移動図書館ひばり号を利用するための説明を聞きました。そして、実際に本を借りてみました。

あいにくの雨でじっくり本を選べませんでしたが、図書館の方が3密を避けて本を借りられるようにしてくださいました。

次は、2週間後の木曜日です。

なにこの座り方?

お行儀が悪いなんて言わないでください。

いつもと違う座り方ですが、決してふざけているわけではありません。

これは、3年生の国語の授業で音読している様子です。みんなで、音読しながら主人公になったつもりで、ところどころに動作を入れているのです。そして、これは、主人公が岩にまたがるとそれが馬になって空をかけるファンタジックな場面を表現しています。

子供の想像力は本当に素晴らしいです。

1年生 みどりの少年団に入団

緑を大切にする白糸小学校に新しい仲間が加わりました。1年生に「緑を大切に委員会」のみなさんが活動を説明してくれ、ペアの6年生から緑のバンダナを巻いてもらいました。そして、花壇にマリーゴールドを植えました。

2年生 生活科探検

2年生が内野方面へ生活科の探検に出掛けました。

そして内野神社を発見しました。

こういう体験学習は、休校中ではできなかった学習です。

久しぶりにたくさん歩いて疲れたけど、楽しかったことでしょう。

4年生 アースキッズ キックオフ!

6月5日 4年生がアースキッズプロジェクトをキックオフしました。

節電や節水の大切さを教えてもらい、自分で発電する大変さを体験しました。

私たちが生活するためには、たくさんのエネルギーを使い、そのためにたくさんの燃料を燃やしていることを知りました。

今日からどれだけエコ生活ができるでしょうか。がんばってください。

5年生 米作りスタート

今年も5年生が「白糸コシヒカリ」をつくります。

休校期間中から、子供たちのために地域の笠井さんが、草刈り、畦づくり、田起こし、代かき、水の管理など何日もかけて準備してくださいました。そして、子供たちに体験してほしいという笠井さんの思いで、学校再開を待って6月4日、この地域では一番遅い田植えになったようです。やわらかい田んぼの泥に足を取られ、子供たちは悪戦苦闘しながら、田植えを初体験しました。今は田植機が当たり前ですが、機械化されたことで農業がどう変わったかを、手植えしたことで身をもって知ることができたと思います。笠井さんありがとうございました。

6月の集会は3密を避けてオンラインで

いつもは、体育館に全校のみんなが集まって行う集会も、今は3密を避けなければなりません。

そこで、放送室から各クラスをZOOMでつないで、オンライン集会を実施しました。

まだ、通信環境が整っていないのですが、この夏、北部の学校にも光回線が整備されるそうです。

第2波、第3波が来たときに、学校と家庭をつないで遠隔授業する日が来るかもしれません。

先生たちも白糸体操の特訓中!

休校中に作った白糸体操を、子供たちに宿題に出しましたが、先生たちも覚えるのに必死です。

汗を流しながら練習しました。