2023年(令和5年)

1/20 抜き打ちで避難訓練実施

1月の避難訓練は、子供たちに予告せず、休み時間に緊急放送を流して実施しました。運動場にいた子供たちは、放送がなるやいなや、運動場の中央に走って集まっていました。そのころ、教室に残っていた子供たちは、先生がいなくても机の下に隠れて頭を守っていました。揺れが収まった後は、あっという間に避難場所の運動場に整列することができました。これならば、突然地震が来ても大丈夫と安心しました。

1/16(土)第2回富士山麓サミット開催

北部6小中学校をリモートで結んでそれぞれの富士山学習の成果を発表しあいました。

インターネットの光速回線がまだ整っていない北部校で各学校のパソコンがつながるのか不安でしたが、なんとか無事にやりとげることができました。会は、西富士中の司会者の手際良い進行のおかげで、滞りなく進みました。

白糸小学校からは、4年生の9名が、「幻の芝川のりの復活をめざして」という追究をプレゼンや劇で堂々と発表しました。発表のあと、井之頭小・井之頭中・西富士中から質問がありましたが、受け答えが素晴らしかったです。他の学校の発表に対しては、白糸小の3年生・5年生・6年生が質問や感想を発表することができました。小規模校の弱点と言われているコミュニケーション力をこのような取組で育成しています。

1/8 5年生 収穫した米を竈で炊いて食す

4年生が芝川のりでお茶漬けを食べている反対側では、5年生が秋に収穫した白糸コシヒカリを炊いて食べました。このとき活躍したのは、9月の自然教室で使用する予定だった、自作の竈です。薪も豊富に残っていました。火加減も上手で、上手に炊きあがりました。白糸コシヒカリの味をより感じられるように、ふつうのお米や玄米を炊いて比べました。

1/8 4年生ついに幻の芝川のりを食す

この日は、今まで調べてきた芝川のりを食べる日です。この日のために、地域の笠井さんが、秘密の場所から採集した芝川のりをお茶漬けで食べられるように仕上げてくださいました。まずは、のりの中にいる水生生物を取り除いて、のりだけにします。それを、まな板の上で細かく刻んでいきます。特性のすだれ(すすき製)の上にそれを広げて、和紙をすくときのようにのりを均一に広げていきます。それを一枚に仕上げて天日干しします。

できあがったのりをさらに炭火であぶって香り高いのりが完成です。

子供たちは、5年生が収穫した白糸コシヒカリを炊いて、芝川のりをのせてだし汁をかけて、お茶漬けをいただきました。

普段食べているのりとは違う甘みを感じた子もいました。かつては、1杯1000円で店に出ていた芝川のりのお茶漬け

をじっくりと味わっていました。4年生はこの芝川のり復活をめざした学習を、1月16日に発表します。

1/7 1・2年生が生活科で繭玉をつくる

1・2年生が小正月に飾る縁起物のまゆだまを手作りしました。コロナ禍なので、衛生面に配慮し、手袋着用をして上新粉をこねました。中には、まゆの形ではない、寿司や星の形をしたものもありました。それぞれのまゆだまを、枝に刺してきれいな花が咲いたようでした。まさに「新春」の春を予感させてくれました。

1/5 第3学期始業式

10日間の冬休みを終え、子供たちが学校に元気にもどって来ました。

どの子も、今年がんばりたいことを決めて、始業式にのぞんでくれました。

校長からは、年末年始の休みもなく働き続けている医療従事者がいることを例に、金子みすゞさんの「星とたんぽぽ」の詩にある、「見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ」を考えるような話をしました。

人の心は見えないけれど、それを考えられる白糸の子になりましょう。

12/25 第2学期終業式

いよいよ長かった白糸小学校の2学期も終わりです。終業式では、2学期の様々な行事をスライドで振り返り、コロナ禍ではあるけれども、本当にたくさんの価値ある体験をしてきたことを再確認しました。ここまで、健康に過ごしてくれた白糸小学校のみんなに感謝します。終業式では、6人の代表者が、2学期を振り返り、3学期の目標を語ってくれましたが、どの子もはっきりと話すことができて、りっぱだなあと感激しました。また、スマイル健康委員会さんが、冬休みを健康に過ごす方法を説明してくれました。

1・2年生 お楽しみ会

12/18は、1・2年生の「お楽しみ会」がありました。この会の目的は、ただ楽しく遊ぶことだけではないようです。

2年生が1年生をおもてなしをしたようです。たとえば、2年生がおもちゃを作って1年生に遊ばせました。

この他、ドッジボールやおどり、学習発表など内容は盛りだくさんでした。

もてなしている2年生もとても楽しそうでした。

12/17 3年生金管楽器を学ぶ

3年生は、音楽の時間に金管楽器を演奏して聞かせてくださる先生をお呼びして金管教室を開きました。

ホースを使って金管楽器の仕組みを分かりやすく教えてくださいました。

教科書に出てくる「トランペット吹きの休日」から最近のヒット曲「紅蓮華」まで演奏していただき、器楽演奏に魅力を感じました。

12/15 NTTの「スマホ・ケータイ安全教室」を受講

5・6年生が、体育館で「スマホ・ケータイ安全教室」を受講しました。講師は、NTTの望月さんです。

知らぬ間に、5・6年生のスマホ所有率は、8割ぐらいに増え、メールやラインなどを使いこなしているようでした。

また、ネットで知り合った見ず知らずの人と、メールのやり取りをしたことがあるという子もいました。

冬休みを前に、その危険性を知ってほしいので、スマホのプロの方から話を聞くことにしました。

様々なトラブルに巻き込まれていく再現ビデオを見て、気持ちを引き締めていました。

4年生 幻の芝川ノリを調査に行く

大学の先生も知らなかった芝川ノリが生育している場所に、4年生全員で行ってみることにしました。その場所を発見したのは、本当にたまたま遊んでいるときに見つけたそうです。その場所で芝川ノリが成長していた理由は何なのか、他の場所と比べるために、4年生の探検隊は朝日滝をめざしました。

現地に着くと、早速、水量、水の早さ、水温、PH、水生生物を調べました。誰一人遊んでいる子はいません。9人全員が科学者のようにサンプルを集めている姿を見て、総合的な学習を通して、子供たちが成長していることを実感しました。

この子供たちは、3年生の時に、北部6校が開催した「富士山麓サミット」でアマゴと芝川の水について研究発表をしました。今年も、白糸小学校の代表として、幻の芝川ノリと芝川の水について発表します。

1年生図工 ひかりのくにのなかまたち

1年生が図工でセロファンを使った飾りをつくりました。できた作品を窓ガラスに貼ると、光を通してステンドグラスのように輝きました。もうすぐ楽しみなクリスマスですね。

3年生 絵文字をつくる

国語の授業で絵文字のよさについて学習した3年生は、自分たちもオリジナルの絵文字を考えて、校内に掲示しようと作品をつくりました。ただし、掲示するためには、近くの教室の先生を説得して掲示の許可を得なければなりません。

廊下や階段に絵文字を貼りたい子供たちが、説得しようと校長室にやってきました。絵文字の説明、必要な理由など、自分の考えを分かりやすく伝えることができました。

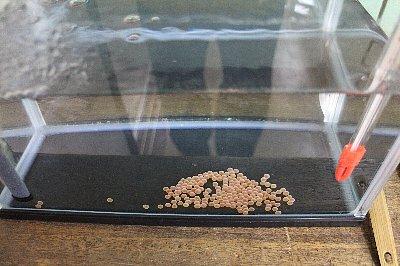

12/9 ニジマスの卵を育てるぞ

先日、アマゴをいただいた3年生のところに、今日はニジマスの卵がやってきました。まず、富士養鱒場の方から、ニジマスの話をうかがいました。そして、いよいよニジマスの卵をいただきました。この一粒一粒が生命なんだと感動しながら見つめていました。

池のアマゴと、水槽のニジマス、観察しながら大切に育てます。

12/8 4年生遊具をアートに

運動場に目をやるとカラフルに輝く遊具に目を奪われてしまいました。4年生が、図工の授業で、カラフルなビニルひもを遊具に巻き付けて飾っていました。こんな大きなアート作品をつくったのは初めてでしょう。9人で協力してできあがった作品です。もっときらきら光っている全体をお見せしたかったのですが写真がありませんでした。

12/8 5年生お飾りをつくる

今日は室内に移動して、昨日すぐったわらでお飾りをつくります。三つ編みを編むような感じですが、協力しないと編めない堅さです。新型コロナウイルスの終息を願って、一生懸命にしめ縄をつくりました。

12/7 5年お飾りづくりのためにわらを選(すぐ)る

稲を育てて、白糸コシヒカリを収穫して5年生の学習は終わりではありません。大切にとっておいたわらで、正月の飾りをつくるために、今日はわら選(すぐ)りをします。毎年お世話になっている地域の方に来ていただき、屋外でわらを丁寧にすぐりました。よけいな葉っぱが取れ、まっすぐな茎の部分だけが残りました。わらのきれいな束が何本もできたので、明日は、注連飾りづくりに挑戦します。学校の中を流れる小川で、乾いたわらを湿らせました。

12/4 4年生 芝川ノリ大発見の巻

本日の芝川ノリ学習は、学校の水路の水質調査でした。薬品で調べるのではなく、水生生物などを採取して水のきれい度を分析することに挑戦しました。今回も、御指導は日大短期学部准教授石川先生です。

子供たちは夢中で採取した生物を分類して、水がきれいであるということを突き止めました。

今日の驚きはそれだけではありません。子供たちは、「家の近所で遊んでいるときに発見したのは幻の芝川ノリではないか?」と、ずっと知りたがっていました。ですから、少しだけ採取して、ラミネートして石川先生に確認してもらうのを楽しみに待っていました。すると、石川先生もびっくりの正真正銘の芝川ノリだったのです。しかも、長年研究している石川先生も知らなかった場所での発見でした。子供たちの探究心に驚きを隠せませんでした。

まちがいない芝川ノリだ!

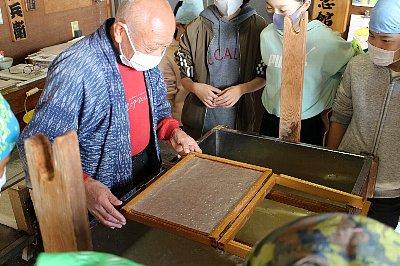

12/4 6年生 和紙づくりの匠の工房を訪ねる

いよいよ、三椏を溶かして紙漉(す)きをする日がきました。一人一人、すげたで三椏をすくって、卒業証書用の和紙をつくっていきます。和紙の卒業証書は、100年でも劣化することなく保存することができます。しかし、紙に仕上げるまでには本当に手がかかり、内藤さんの経験では、うまく紙漉きができるようになるには3年以上かかるということでした。そのため、内藤さんが手を貸してくださって繊細な動きで紙をつくっていきました。しかし、最後には、「一人でやってみろ」と挑戦させてくださいました。緊張していましたが、貴重な体験をすることができました。このあと、乾燥させて和紙に仕上げる作業は匠に委ねました。よろしくお願いします。

内藤さんから合格をもらって大喜びでした。

12/3 6年生が三椏の皮をむく

総合的な学習で白糸地区の歴史を調べてきた6年生。この地区では、三椏が発見されてから、組織的に栽培され和紙づくりがさかんに行われてきたことを知りました。しかし、残念ながら三椏は育っているものの、和紙をつくる伝統職人は白糸にはいらっしゃいません。そこで、柚野地区にお住まいの和紙職人内藤さんに指導していただいて、世界に一つだけの卒業証書を和紙でつくります。そのまえに、その原料になる三椏の皮を真っ白くきれいにむいていく作業をしなければなりません。

皮むきの御指導は、地元原睦み会の皆様が毎年してくださっています。今年も、たくさんの方々が来てくださいました。

おかげで、かけた茶碗を使って、茶色い皮をすべて取り除き、白い繊維だけにすることができました。寒い中、ありがとうございました。