2023年(令和5年)

3/2 6年生 中1ギャップに落ちないように!

まもなく中学校へ巣立っていく6年生。西富士中学校では、3つの小学校の子供と一緒になります。よく問題になるのが「中一ギャップ」という、小学校との境目にできた裂け目です。環境が変わる、勉強が難しくなる、規則が厳しくなる、いろいろなことが不安になって、学校が苦手になってしまうことが起きやすいです。そこで、今日は西富士中学校の生徒会が、オンラインで3校を結んで、「中学校はこんなところだよ。」と安心させてくれました。例年、中学校で体験授業などをさせていただきますが、今年はコロナへの配慮をしていただきました。ありがとうございました。

2/24 6年生ありがとう集会開催

5年生が中心となって、6年生に感謝の気持ちを伝えるために「6年生ありがとう集会」を開催しました。第1部は、運動会形式で実施しました。ここでもコロナ対策として、新競技「玉入れ鬼ごっこ」が登場しました。かごをかついだ鬼が、背中の玉を落としたり、振り回してかごが壊れたりハプニング続出も、勝敗にこだわらずに楽しめました。もう一つの新種目は、「伝言リレー」です。プラスチックコップをもって、相手の耳に当て言葉をささやきます。あとは、運動会と同じリレーです。全力で走ったために、聞いた言葉を忘れてしまう子もいました。

第2部は体育館で、感動のメッセージビデオを上映し、下級生がプレゼントを渡しました。

そして、そのお返しに、6年生が密かに練習をしてきた「紅蓮華」の打楽器演奏を聴かせてくれました。

いよいよ卒業までわずかになってしまいました。

2/22 6年生が委員会活動を引き継ぐ

本日は、委員会の引継ぎ式でした。

この1年間は思うように活動できず6年生にとっては不本意だったと思いますが、やるべきことはしっかりできました。当番活動だけでなく、アイデアいっぱいの楽しい活動を来年は期待します。

お互いに力強い言葉が聞けて成長を感じる引継ぎ式でした。1~3年生は、教室でリモート中継を視聴しました。

2/22 6年生 卒業の歌を磨く

今年の卒業式も、参加者を減らして行うことが決定しました。全校のみんなに聞かせることはできませんが、6年生は「旅立ちの日に」と「遥か」の2曲を仕上げています。スペシャル講師に、声楽の先生を招いて美しい声に磨きをかけています。がんばれ6年生。

2/19 5年生が学校の周りで野鳥観察

1年間森林学習に取り組んできた5年生。今日は、その最後に財産区の森林の周りに飛んでいる野鳥を観察しました。野鳥の会の先生から説明を聞き、一人一人双眼鏡を借りて、学校の周りを散策しました。今まで鳥としか意識していませんでしたが、短時間で「とび」や「つぐみ」など、20種類以上の野鳥を観察することができ、驚きました。やはり、白糸は自然が豊かです。

2/19 1年生と6年生がペアでなわとび記録会

1年生にとっては初めてのなわとび記録会です。今までとんだことがないような難しい技もたくさんあります。時には、ペアの6年生が見本を見せてくれました。がんばってとんだ回数もちゃんと記録してくれました。

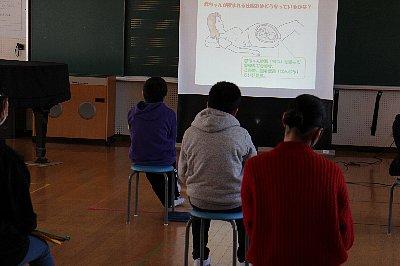

2/16 6年生思春期講座で命の大切さを知る

助産師の方を講師にお招きして、命の誕生を教えていただきました。「性教育」という言葉では、思春期の子供たちをいたずらに刺激してしまいそうですが、「思春期講座」という名前には、自分たちに関わる話なんだなと受け入れやすい雰囲気があります。赤ちゃんが生まれる仕組みを初めて知った子供もいたことでしょう。子宮の中で成長した赤ちゃんが、陣痛を繰り返して産道から出てくるまでを、分かりやすく説明してくださいました。また、妊婦体験ベストを着用したり、赤ちゃんの人形を抱っこしたりして、自分たちがどのように産まれてきたか、母親がどんなに大変だったか知ることができました。命の重さを実感して、これからも命を大切にしていってほしいと思います。

2/14 PTA故紙回収

2月13日の前日回収に続き、2月14日は第2回PTA故紙回収を行いました。

毎回、大量の段ボールを提供してくださる「まかいの牧場」様、「フジヤマ病院」様には心から感謝いたします。

さて今回は、前回の反省を活かし、より安全な一方通行で故紙を搬入するシステムに変更しましたが、滞りなく作業が進みました。回収の手伝いをしていただいた保護者の皆様にも感謝申し上げます。また、作業後アルミ缶や牛乳パックを運搬するためにトラックを出していただいた皆様、ありがとうございました。

2/12 2年生が国語の「かさこじぞう」を1年生にお披露目する

2年生が国語で学習した「かさこじぞう」を、劇に仕上げて1年生に発表しました。2月9日には、授業参観で、保護者の方にも見ていただきました。

以前、「大きなかぶ」を演じた1年生たちは、2年生の演技を真剣に見ていました。こうして刺激を受けて、「2年生になったらもっとがんばるぞ」と意欲を持ったことでしょう。2年生は、アイデアいっぱい、個性派揃いで頼もしいですが、御覧の通り一生懸命さがとてもかわいいです。

2/10 3年生 火伏念仏を体験する

内野・足形地区に伝わる火伏念仏(ひぶせねんぶつ)は、富士宮市の無形民俗文化財に平成11年1月26日に指定されました。無形文化財ですから、代々伝え残していかなければ消えてしまいます。その歴史は、なんと江戸時代の1684年から続いているそうです。今まで途絶えずに伝承されていることは本当に素晴らしいことです。

きっかけは、このころ、内野で1月18日、足形で3月14日と続けて火災があったので、神仏の力で火災を防ぐために始めたということです。太鼓と鐘を打ち鳴らして念仏をひたすら4時間唱えます。そして、クライマックスは、天井のお飾りを奪い合います。それを自分の家に飾ると火災除けになります。

今年も、地域の方に火伏念仏を詳しく教えていただきながら、念仏のリズム打ちを体験させていただきました。

2/9 4年生10歳を記念して2分の1成人式開催

10歳という節目を記念して、4年生の子供たちが、日頃の感謝を込めて、手紙のプレゼントをしたり、学習の成果を見せたり、夢を語ったり、自分たちで考えたプログラムでおうちの方をおもてなししました。準備を通して、9人の仲間の絆は深まったようです。あと10年、本当の成人式をするころには、どれほど成長しているでしょうか。楽しみです。

2/9 PTA家庭教育学級委員会閉校式

家庭教育学級委員会の活動も今日がラストになりました。今年は、ハーバリウムなどの人気の講座は中止になってしまいましたが、11月の味噌づくり講座に次いで2回目は、新入生へのマスコットづくりです。入学式で受け取った新入生が、喜んでランドセルに付けてくれる姿を思い浮かべながら、心を込めて作ってくださいました。ありがとうございました。

2/8 5年生和楽器鑑賞教室

感染レベルが下がってきたので、5年生の子供たちに和楽器演奏を見せていただきました。本日のゲストティーチャーは、深澤様ご夫妻。奥様が琴を弾き、ご主人が尺八を吹いてくださいました。息の合った和楽器が奏でる「春の海」に、日本ならではの独特の雰囲気を感じていました。

2/8 3年生 糸電話のすごさを知る

スマホだ、光回線だという時代ですが、3年生は糸電話で音が伝わることを知りました。「糸をピンと張らないとだめだよ。」と言いながら、音が振動で伝わっていくことに気付いたようです。どれくらいの長さまで伝わるかやってみたくなりませんか?

三椏の木につぼみができる

職員室前の庭に卒業生が植えた三椏の木に、白いつぼみがたくさんつきました。春が来たので、まもなくこのつぼみが開きます。そうすると黄色い花でいっぱいになります。

2/2 5年生 シイタケの菌を打つ

学校林を活用しながら森林学習を行ってきた5年生。この日は、12月に伐採してきたクヌギのホダ木に、シイタケ菌を打ちました。最近のシイタケは菌床栽培が中心で、原木を使って育てることは珍しくなってきたそうです。白糸小学校でも、2年に一度にペースダウンすることになりました。

富士農林事務所、富士森林組合、静岡県林業会議所、白糸財産区など多数の方々の御協力をいただいて稙菌作業を行いました。子供たちが、ホダ木に等間隔の穴を開けて、菌がつまった駒を打ち込みました。

この木からシイタケが収穫できるのは、二夏を越した秋だそうですから、令和4年の秋になりそうです。

2/2 1・2年生 豆をまいて心の鬼を退治する

2月2日は、124年ぶりの1日早い節分でした。5時間目に1・2年生が心の鬼退治をするために豆まき集会を計画しました。まずは、一人一人が、自分の心の中にいる鬼をみんなに紹介しました。そして、その鬼の絵を体育館の壁に貼って、それをめがけて用意した大きめの豆(?)を当ててやっつけました。また一歩、1・2年生は成長しそうです。

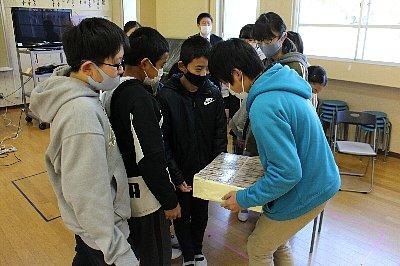

1/29 6年生 税を学ぶ

富士税務署の方を講師に迎え、6年生が税金について学びました。税金の大切さが分かるビデオを視聴した後で、用意してくださったレプリカのお札で1億円という金額の大きさや重みを感じることができました。

白糸小から見える富士山

今年の富士山は雪が少ないです。今週、珍しく白糸小学校でも雪が降りましたが、積もるほどではありませんでした。

2日もすると富士山に降った雪もなくなって地肌が見えてきました。どうやら、風が雪を吹き飛ばしてしまっているようです。北風が山頂から雪を巻き上げながら駆け下りて行く様子が、白糸小からよく見えました。

3年生のニジマスにびっくり!!

ニジマスを調べている3年生たちが養鱒場からいただいたニジマスの卵を大切に大切に育てています。毎年、いただいた卵を上手に育てることができず、悲しい結果になっていましたが、今年はご覧の通り!こんなに成長しています。

子供たちは、生命の神秘と大切さを感じることができました。さて、この後どうしようか真剣に考えている3年生たちです。