2023年(令和5年)

4年生 幻の芝川ノリを調査に行く

大学の先生も知らなかった芝川ノリが生育している場所に、4年生全員で行ってみることにしました。その場所を発見したのは、本当にたまたま遊んでいるときに見つけたそうです。その場所で芝川ノリが成長していた理由は何なのか、他の場所と比べるために、4年生の探検隊は朝日滝をめざしました。

現地に着くと、早速、水量、水の早さ、水温、PH、水生生物を調べました。誰一人遊んでいる子はいません。9人全員が科学者のようにサンプルを集めている姿を見て、総合的な学習を通して、子供たちが成長していることを実感しました。

この子供たちは、3年生の時に、北部6校が開催した「富士山麓サミット」でアマゴと芝川の水について研究発表をしました。今年も、白糸小学校の代表として、幻の芝川ノリと芝川の水について発表します。

1年生図工 ひかりのくにのなかまたち

1年生が図工でセロファンを使った飾りをつくりました。できた作品を窓ガラスに貼ると、光を通してステンドグラスのように輝きました。もうすぐ楽しみなクリスマスですね。

3年生 絵文字をつくる

国語の授業で絵文字のよさについて学習した3年生は、自分たちもオリジナルの絵文字を考えて、校内に掲示しようと作品をつくりました。ただし、掲示するためには、近くの教室の先生を説得して掲示の許可を得なければなりません。

廊下や階段に絵文字を貼りたい子供たちが、説得しようと校長室にやってきました。絵文字の説明、必要な理由など、自分の考えを分かりやすく伝えることができました。

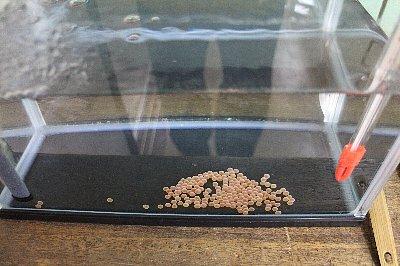

12/9 ニジマスの卵を育てるぞ

先日、アマゴをいただいた3年生のところに、今日はニジマスの卵がやってきました。まず、富士養鱒場の方から、ニジマスの話をうかがいました。そして、いよいよニジマスの卵をいただきました。この一粒一粒が生命なんだと感動しながら見つめていました。

池のアマゴと、水槽のニジマス、観察しながら大切に育てます。

12/8 4年生遊具をアートに

運動場に目をやるとカラフルに輝く遊具に目を奪われてしまいました。4年生が、図工の授業で、カラフルなビニルひもを遊具に巻き付けて飾っていました。こんな大きなアート作品をつくったのは初めてでしょう。9人で協力してできあがった作品です。もっときらきら光っている全体をお見せしたかったのですが写真がありませんでした。

12/8 5年生お飾りをつくる

今日は室内に移動して、昨日すぐったわらでお飾りをつくります。三つ編みを編むような感じですが、協力しないと編めない堅さです。新型コロナウイルスの終息を願って、一生懸命にしめ縄をつくりました。

12/7 5年お飾りづくりのためにわらを選(すぐ)る

稲を育てて、白糸コシヒカリを収穫して5年生の学習は終わりではありません。大切にとっておいたわらで、正月の飾りをつくるために、今日はわら選(すぐ)りをします。毎年お世話になっている地域の方に来ていただき、屋外でわらを丁寧にすぐりました。よけいな葉っぱが取れ、まっすぐな茎の部分だけが残りました。わらのきれいな束が何本もできたので、明日は、注連飾りづくりに挑戦します。学校の中を流れる小川で、乾いたわらを湿らせました。

12/4 4年生 芝川ノリ大発見の巻

本日の芝川ノリ学習は、学校の水路の水質調査でした。薬品で調べるのではなく、水生生物などを採取して水のきれい度を分析することに挑戦しました。今回も、御指導は日大短期学部准教授石川先生です。

子供たちは夢中で採取した生物を分類して、水がきれいであるということを突き止めました。

今日の驚きはそれだけではありません。子供たちは、「家の近所で遊んでいるときに発見したのは幻の芝川ノリではないか?」と、ずっと知りたがっていました。ですから、少しだけ採取して、ラミネートして石川先生に確認してもらうのを楽しみに待っていました。すると、石川先生もびっくりの正真正銘の芝川ノリだったのです。しかも、長年研究している石川先生も知らなかった場所での発見でした。子供たちの探究心に驚きを隠せませんでした。

まちがいない芝川ノリだ!

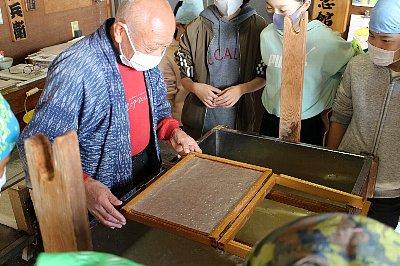

12/4 6年生 和紙づくりの匠の工房を訪ねる

いよいよ、三椏を溶かして紙漉(す)きをする日がきました。一人一人、すげたで三椏をすくって、卒業証書用の和紙をつくっていきます。和紙の卒業証書は、100年でも劣化することなく保存することができます。しかし、紙に仕上げるまでには本当に手がかかり、内藤さんの経験では、うまく紙漉きができるようになるには3年以上かかるということでした。そのため、内藤さんが手を貸してくださって繊細な動きで紙をつくっていきました。しかし、最後には、「一人でやってみろ」と挑戦させてくださいました。緊張していましたが、貴重な体験をすることができました。このあと、乾燥させて和紙に仕上げる作業は匠に委ねました。よろしくお願いします。

内藤さんから合格をもらって大喜びでした。

12/3 6年生が三椏の皮をむく

総合的な学習で白糸地区の歴史を調べてきた6年生。この地区では、三椏が発見されてから、組織的に栽培され和紙づくりがさかんに行われてきたことを知りました。しかし、残念ながら三椏は育っているものの、和紙をつくる伝統職人は白糸にはいらっしゃいません。そこで、柚野地区にお住まいの和紙職人内藤さんに指導していただいて、世界に一つだけの卒業証書を和紙でつくります。そのまえに、その原料になる三椏の皮を真っ白くきれいにむいていく作業をしなければなりません。

皮むきの御指導は、地元原睦み会の皆様が毎年してくださっています。今年も、たくさんの方々が来てくださいました。

おかげで、かけた茶碗を使って、茶色い皮をすべて取り除き、白い繊維だけにすることができました。寒い中、ありがとうございました。