2024年度

2月1日(土) 富士山学習PARTⅡ発表会

富士宮市では毎年、「富士山学習PARTⅡ発表会」を行っています。「富士山学習PARTⅡ発表会」とは、児童生徒が、日頃の富士山学習での学びの過程を含めた成果をまとめ・表現するとともに、他校の児童生徒と共有し、学びを深めることを目的に開催しています。

富士根北小学校は今年度、各学年がかたかご学習(富士山学習)でどのような学びをしたのかを展示にまとめ発表しました。「村山人参に興味をもちました。どこで手に入るのですか?」「末代上人とは誰ですか?」など展示を見た他校の生徒さんから質問されると、参加した本校6年生の代表児童がしっかりと答えていました。6年生の代表児童は、学習発表会の司会進行も務めました。6年生のかたかご学習のテーマである「富士根北地区の魅力を伝える」を学習発表会の場でも行うことができました。

1月29日(水) 避難訓練

地震が発生した場合の安全な避難の仕方を身に付けることをねらいとし、避難訓練を実施しました。いつ起こるか分からない地震に対応できるように、今までの避難訓練を生かして行動することができるように、事前にこどもたちには知らせずに行いました。緊急地震速報の音に素早く反応し、机の下に隠れて身を守ったり、体育館の中央に集まり頭を守ったりして、自分の命を守る方法を確認しました。

1月28日(火) 児童会交代式

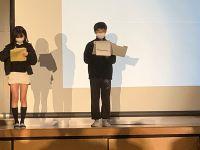

児童会交代式を行いました。児童会交代式は、委員会活動やなかよし活動などの学校のリーダーとしての役割を6年生が5年生に託すため、5年生は新リーダーになる決意をもつための式です。各委員会6年生の委員長から励ましの言葉とともに、5年生の新委員長にバトンが引き渡されました。バトンを引き継いだ5年生は、これからの活動に向けての抱負を全校児童の前で発表しました。5年生には、新たに委員会活動に加わった4年生と協力して、新リーダーとして頑張ってほしいと思います。

1月22日(水) 箏教室:4年

富士宮市民文化会館学校プロジェクトを活用し、4年生が篠原様を講師にお招きし、箏教室を行いました。箏は竜を模して形作られていること、音の名前は数字で表現されており、13種類の音が出ることなど、箏の基本をまずは学びました。その後は、実際に爪をはめての音だし体験です。最初は弦をうまくはじくことができませんでしたが、徐々にコツをつかんで、きれいな音を出すことができるようになってきました。「サクラ」の演奏にも挑戦しました。こどもたちからは、きれいな音が出せるようになってきたから、もう1時間教えてほしかったといった感想も聞かれ、伝統的な楽器の魅力に目を向けることができました。

1月16日(木) 宮ガチャ完成お披露目会

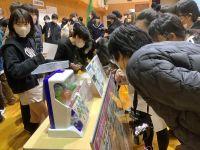

6年生のかたかご学習では、富士根北地区の魅力を発信することをねらいとして学習に取り組んでいます。「村山浅間神社」「カタクリ」「村山人参」など、6年生一人一人が見付けた富士根北地区の魅力について学びを深めました。富士宮市役所社会教育課や広報課の方のご協力のもと、自分たちが見付けた富士根北地区の魅力を宮ガチャという形にして表現することができました。魅力を伝えたいという6年生の思いが、宮ガチャを通して富士宮に広がりそうです。

まずは、富士根北小学校全校児童に知らせるため、宮ガチャの完成お披露目会を行いました。たくさんの方のご協力のもと、全校児童119人がガチャを体験することができました。カプセルを開け、中に入っている富士根北地区の魅力がデザインされたキーホルダーを見たり、その中の解説書を読んだりしたこどもたちの顔には笑顔がいっぱいでした。6年生も自分たちの思いを伝えることができ満足そうでした。

6年生がデザインした宮ガチャはこちらからご覧ください → 宮ガチャ.pdf

1月18日に販売した宮ガチャですが、大好評のため、すぐに売り切れになりました。1月25日(土)に100個限定で再販が決定したそうです。よろしければ、足をお運びください。

1月15日(水)ヤギの学校:12年

「動物と触れ合う活動を通して、生き物への親しみの心や大切にしようという思いを持つ」ことをねらいとし、12年生を対象にヤギの学校を行いました。2頭のヤギを運動場に連れてきていただき、ヤギの生態の学習からです。人間と違ってヒゲがあっても雌であること、同じ雌でも個体によって角が生えたり、生えなかったりすることがあるなどヤギの不思議を学びました。その後は、「思ったよりも毛が硬いな」自分の家で飼っているイヌやネコの手触りと比べながら、ヤギとの触れ合いタイムを楽しみました。

1月7日(火) 始業式

14日間の冬休みを終え、3学期が始まりました。始業式では、校長先生から「勇往邁進(ゆうおうまいしん)」という言葉の紹介がありました。この言葉には、「自分の目指すもの(目標)に向かって、失敗を怖がらないで、元気よく、前に進んでいく。自分をよくするために、一歩一歩前に向かって進んでいく。」という意味があります。「よりよい自分になる~一歩前へ進んでいこう~」をめざす富士根北小学校の皆さんにぴったりの言葉です。

児童を代表して6年生からは、めあてに向かって、冬休み中に頑張ったことの報告がありました。さらに、4月からは中学生になるので、3学期も引き続き自主勉強に取り組むなど、めあてに向かって頑張りたいとの発表がありました。

令和7年を新しい挑戦や困難を乗り越えて新たな段階へ進む年にしていけるとよいと思います。

4年生が作成したポップが店舗に登場!!

11月にセブンイレブンジャパンの方をお招きし「食品ロスを削減しよう」というテーマでお話をしていただきました。講座の最後に商品の手前取りを推奨するためのポップづくりに挑戦し、こどもたちが作成したポップが実際の店舗に登場しました。私が見付けたのは、学校近くの店舗でしたが、他の店舗でも見ることができるかもしれません。皆様もぜひ探してみてください。

12月23日(月) 終業式

82日あった2学期も終業式の日を迎えました。終業式では、校長先生から「1年の計は元旦にあり」物事は最初が肝心であることから、1月1日の朝、しっかり起きて1年のめあてを立ててほしいと話がありました。

児童を代表して1年生からは、縄跳びの練習を頑張ったので持久跳びが1分跳べるようになったことから、冬休みはハヤブサを頑張って練習したい。5年生からは、文章問題や漢字のとめ・はらいに気を付けて自主勉強をしたいと冬休みに頑張りたいことの発表がありました。

3学期は、1月7日からです。校長先生のお話にもありましたが、目標をしっかり立てた元気な富士根北小学校の皆さんに会えることを楽しみにしています。

12月15日(日) PTAリサイクル活動

12月15日(日)に、トピック公園、おとぎや様、富士根北小体育館駐車場、富士根北中グラウンドの順番で古紙回収業者アカツキ様のパッカー車が巡回し、小中合同でPTAリサイクル活動を行いました。8時から回収が始まったところもあり、朝早く寒い中、たくさんの皆様にご協力いただきました。ありがとうございました。

収益金は、富士根北中学校と折半し、こどもたちのために使わせていただきます。

12月11日(水) 村山人参の収穫:3年

3年生が村山人参を育てている鈴木様の畑におじゃまし、村山人参の収穫を体験させていただきました。畑は、一面の緑色で人参が生長したことが分かります。まずは、土を掘って人参を抜く準備をするのですが、土の堀り方が足りない状態で抜こうとすると途中で人参が折れて、売り物にならなくなってしまします。こどもたちは、長く立派に成長した人参を傷つけないように気を付けて土を掘り進めました。人参が抜けると「いいにお~い」と抜いた人参の香りを確かめたり、「こんなに長かったよ」と自分が抜いた人参を見せ合ったりと、村山地区特有の人参の特徴を体感することができました。

収穫の体験をさせてくださった鈴木様やJA様など村山人参に関わる皆様、こどもたちと一緒に畑まで行き、収穫の補助をしてくださった保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

12月11日(水) 防災授業:6年

災害が起きる前にできる準備や実際に起きたとき自分たちがすべきことについて知ることをねらいとし、東京海上日動の方を講師にお招きして、防災に関する授業を行いました。

地震や津波のメカニズム、その被害の様子について知った後は、日頃からの備えや災害が起きたときにどのように行動したらよいのかの対策についてグループで話し合いながら考えました。こどもたちは、身体に感じない微弱なものを含めると日本で1日に700回もの地震が起きていることに驚くとともに、家庭の様子を振り返り「家族と相談しながら防災リュックを準備したい」という思いが生まれていました。

12月11日(水) 小中読み聞かせ

富士根北中学校、図書委員会の2・3年生4名が来校し、小学校1・2年生に読み聞かせをしてくれました。

1年生 「なまえの ない ねこ」

「ショートケーキに なに のせる」

2年生 「ムカムカ ドッカーン」

「ともだち くるかな」

中学生は、本を選ぶところから始め、練習もいっぱいして参加してくれました。「トウガラシのショートケーキ!」「から~い!!」表情豊かな中学生の読み聞かせに、1・2年生も引き込まれ夢中でお話を聞いていました。

12月3日(火) マラソン記録会

心肺機能や筋力、持久力を高めること、目標に向かって最後まで走り抜くことをねらいとして、11月11日(月)から体育の授業や休み時間にマラソンに取り組みました。12月3日(火)は、マラソン記録会として、1・2年生は600m、3・4年生は900m、5・6年生は1200mの距離を何分で走りきることができるか計測しました。保護者の方が見守る中、試走での記録を上回るように一生懸命走るこどもたちの姿が見られました。

記録会の後は、「目標の5分をきることができました」「練習のときより記録を伸ばすことができました」と記録が伸びた喜びの声を聞くことができました。保護者の方の応援の声がこどもたちの力になっていました。来校してくださった皆様、ありがとうございました。

11月28日(木) 家庭科見守りボランティア:5年

5年生から家庭科の学習が始まります。今回の授業で初めてミシンの使い方を学び、ランチョンマットを製作します。ミシンで縫う場所に印を付け、布をまち針で止めてしつけ糸で縫います。今日は、実際に作業をするので保護者の方に見守りボランティアをお願いしました。ボランティアの方に「印の上をしつけ糸で縫ってしまうと、ミシンで縫ったときにしつけ糸がとれなくなっちゃうから印の少し外側を縫うんだよ」「しつけ糸で縫った場所は、まち針をとると、針が手に刺さらないよ」などアドバイスをもらいながら作業をすることができました。困ったときには聞くことのできる大人が多かったため、こどもたちは安心して作業を進められました。参加してくださったボランティアの方々、ご協力をありがとうございました。

今回は、家庭科の見守りボランティアでしたが、図工で彫刻刀を使うときや校外学習に出掛けるときなどにもボランティアをお願いできれば…と考えております。その際には、おたよりでお知らせいたしますので、ご協力よろしくお願いいたします。

11月27日(水) 小中合同研修会

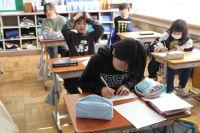

夏休み中に、暑さの影響で体育館にあったボールが破裂するということがありました。それを事例として、こどもたちと「猛暑日に起きた事件 その原因を解明しよう」という課題を設定した4年生の理科の授業を富士根北小中の職員が集まり、参観しました。「空気は温められるとどう変化するだろう」という問い掛けに対し、「温められた空気は上昇するのではないか」「上だけでなく、様々な方向に膨らむのではないか」などの予想を立て、各自で考えた確かめるための実験を行いました。

ペットボトルに風船を取り付け、ペットボトルをお湯に付けたときの風船やペットボトルの変化を見たり、管の上下にしゃぼん玉液を付け、管を温めるとしゃぼん玉はどう変化するのかを見たりしました。「風船が膨らんだから、暖められた空気は上に行くのではないか」「管の下に付けた液からもしゃぼん玉が膨らんだから、温められた空気は様々な方向に膨張するのではないか」など、実験結果から分かることを一生懸命考え、ノートに自分の考えを書いたり、発表したりすることができました。

11月26日(火) 小中合同学校保健委員会:56年

5・6年生を対象に富士根北中学校体育館で小中合同学校保健委員会を開催しました。学校保健委員会とは、富士根北小中学生が、より健康で安全な生活を送ることができるようにするため、健康に関する課題について考え、話し合ったり、学習したりする会です。今年度は「主体的な健康づくり ~健康を守るためには、メディアにどのように向き合えばよいだろう~」をテーマに自分の生活を振り返りながら参加しました。

まずは、健康委員会の代表者が「就寝時刻が遅い」「寝る前にメディア機器を使用している人が多い」「朝すっきりと起きられない人や午前中学校で眠くなる人がいる」といった富士根北小の課題について説明しました。それを踏まえ、社会教育課の方を講師にお招きし「メディアの長時間利用による身体と心への影響」について講話をいただきました。

メディアの長時間利用が、成長期になるこどもたちの体と心(脳)に大きな影響を与えていること、身体と心を健康に保つためには、メディアの使い方をコントロールする力が大切であることなどを知りました。こどもたちは、これからの生活に向けて、メディアの使用時間を減らそう、寝る時間を早めようなどのめあてを立てました。

11月21日(木) なかよし活動

今回のなかよし活動は、11月の生活目標「本をたくさん読もう」に合わせて、6年生がなかよし班の1~5年生に読み聞かせをしました。自分たちが読み聞かせで紹介した本を1~5年生も探して読むことができるように、学校図書館にある本の中から6年生が選びました。1~5年生がお話の世界に入り込むことができるようにとたくさん練習をした上で、今日の本番を迎えました。夢中でお話を聞く姿が見られました。

6年生が読み聞かせに選んだ本を紹介します。

1班「パンどろぼう と にせパンどろぼう」「ノラネコぐんだん アイスのくに」

2班「となりの せきの ますだくん」 「いるの いないの」

3班「たびねこ」 「ノラネコぐんだん カレーライス」

4班「パンどろぼう」 「からすの パンやさん」

5班「おまえ うまそうだな」 「ぐりと ぐらの えんそく」

6班「パパ お月さまとって」 「ねぇ どれがいい?」

今回の読み聞かせをきっかけに、読書の輪が広がるとよいと思います。

11月21日(木) 認知症サポーター養成講座:5年

5年生の総合学習のテーマは「福祉」です。「福祉」とは「ふだんの くらしの しあわせ」とも言います。一人一人が幸せに生活するために、様々な方と関わりながら学びを深めています。

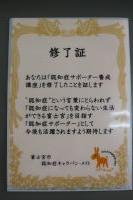

今回はキャラバンメイトの方を講師にお迎えし、認知症サポーター養成講座をとおして認知症の症状や認知症の方との接し方などを学びました。地域でサポートするための認知症の方への声の掛け方を役割分担しながら学びました。こどもたちからは「友達と同じように親切に普通に接することが大切だということが分かりました」「怒った顔でなく、笑顔で話しかけることが大切だということが分かりました」という感想が聞かれました。

11月21日(木) 出前講座:4年

4年生のかたかご学習のテーマは「SDGs」です。今回は、セブンイレブンジャパンの方をお招きし「食品ロスを削減しよう」というテーマでお話をしていただきました。まずは、セブンイレブンの歴史から学びました。昔、セブンイレブンは朝7時から夜11時までの営業でした。だからセブンイレブンという名前が付いています。テーマカラー「赤」「緑」「オレンジ」の3色にも意味があり、赤は朝日、オレンジは夕日、緑は癒やしをイメージしており、朝7時の開店から夜11時の閉店まで癒やしを与えるお店という願いを込めているとのことでした。「食品ロス」については、手前取りの推奨やスムージーの材料を工夫していました。規格外でもおいしい野菜や果物はたくさんあるので、そのような材料をスムージーにして提供し、食品ロスにつなげていることが分かりました。

最後に、手前取りを推奨するためのポップづくりに挑戦しました。お店のロゴやテーマカラーを入れたり、手前取りのよさの説明を入れたりしながら思い思いに作成しました。こどもたちが仕上げたポップがセブンイレブンの店舗で見られる日が来るかもしれません。