1月14日(土)むぎのほデー(3~6年生)

1月14日(土)むぎのほデー(3~6年生)

3年生から5年生の「むぎのほデー」の様子です。

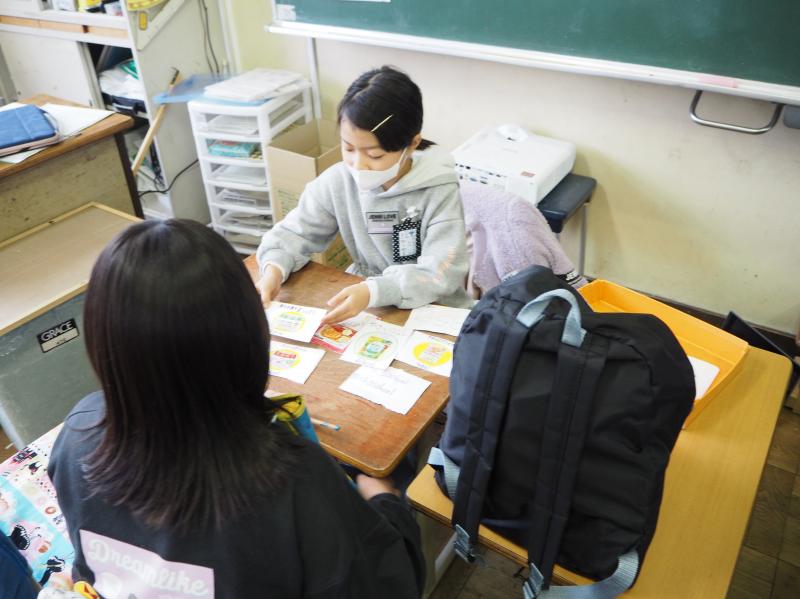

どの学年も「むぎのほ学習」の成果を工夫しながら発表していました。発表の方法もポスターセクションをしたり、クロームブックのスライドでプレゼンを活用したり、寸劇を取り入れたり、実物を用意したりと、グループごとに創意工夫する様子も見られました。また、下級生に紹介することを意識して、漢字にはふりがなをつけたり、難しい言葉をやさしく言い換えるなど、話す対象を意識した準備にも取り組みました。

3年生は「お茶」をテーマに学習を進めてきました。お茶の入れ方教室や茶畑や製茶工場の見学から学びを広げ、子供たちはそれぞれに課題を決めて探究学習に取り組んできました。お茶の成分について調べたグループは、寸劇を取り入れながら、お茶に含まれるカテキンが、風邪予防やがん予防に役立つことを説明していました。発表を参観した2年生、4年生からは、寸劇でカテキンの力が良く分かったと感想がよせられていました。

4年生は「防災」をテーマに学習を進めてきました。地域の防災ボランティアの方々や市危機管理局の方のお話から学びを広げ、地震のメカニズムや南海トラフ地震の被害想定について調べてまとめたものや発災時に小学生にも出来ることは何かを考え発表しました。発表を聞いた5年生と3年生は、避難時は1日に水が3Lも必要で、しかもそれを3日分準備しなければならないことや避難所で使用する新聞紙を使ったスリッパの作り方に興味を示していました。

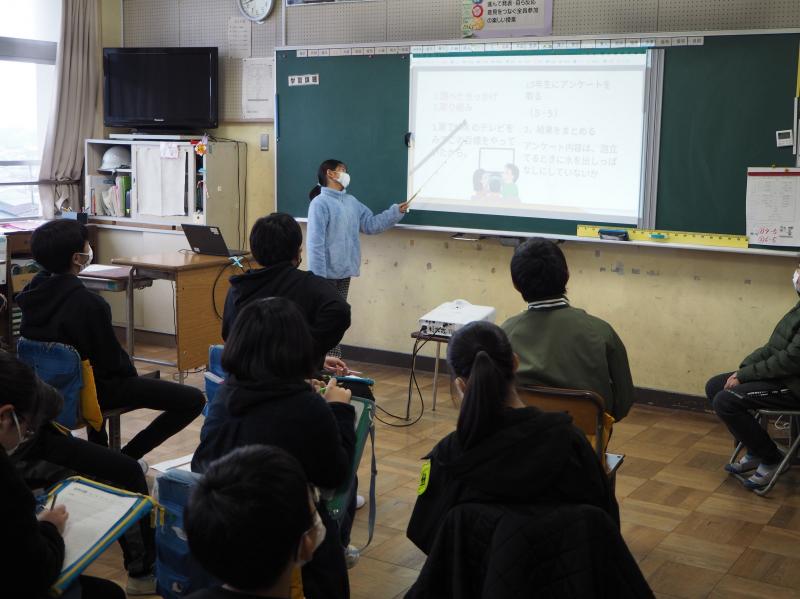

5年生は「SDGs」をテーマに17のゴールの実現に向けて、小学生でも出来ることを提案しました。あるグループでは「海の豊かさを守ろう」について、プラスチックゴミの多さについて探究学習を進め、なぜ、レジ袋やお菓子の袋が紙に変わったのかを説明し、実際に取り組んだ身近な川や道路のゴミ(ペットボトル・紙マスク)拾いが、プラスチックゴミの削減につながるとスライドを使いながら発表し、聞いている4年生、6年生に協力を求めました。

6年生は「自分の生き方・未来の職業」をテーマに、一人一人が発表しました。科学者や投資家、獣医や動物飼育員、ユーチューバーなど様々な職業に就くために求められる資質や必要な資格等を調べて発表しました。記憶力や集中力を高めるゲームを披露したり、恐竜の化石の発掘体験を準備したりするなど、1年生にも分かるようにいろいろと工夫していました。

午前中の最後には「むぎの学習」に取り組んでいる3年生から5年生までの各代表者の発表をMeetを使った全校に配信しました。各学年の代表者の発表に、各教室から感想や質問も寄せられ、双方向の学びが深まりました。