2020年度

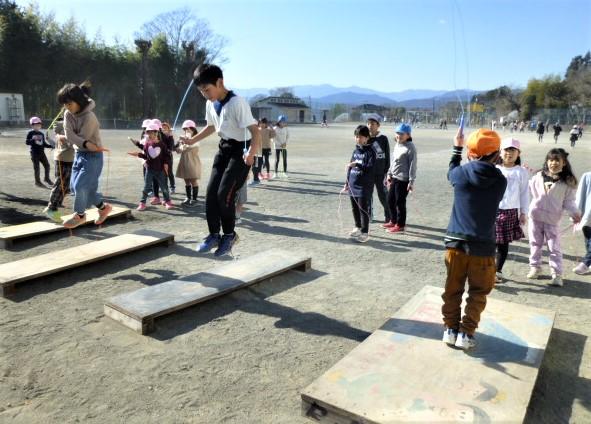

離任式

離任式

3月29日(月)

離任式を校庭で行いました。

お世話になった先生方の最後のあいさつを聞き、子どもたちは、これまでの思い出をなつかしく振り返っていました。

ご退職、転任される先生方、新天地でのご活躍をお祈り申し上げます。

卒業式

卒業式

3月19日(金)

令和2年度 卒業式を行いました。

6年生28名が、自分の夢や思いを堂々と伝え、保護者や教職員に見守られながら、すてきな門出となりました。

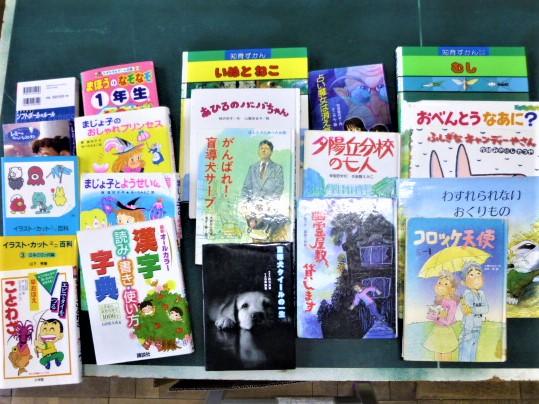

ありがたいことです 本をいただきました。

ありがたいことです。ある保護者の方が「近所の方が『もう家で読まなくなった本があるので、小学校で役立てていただけたら幸いです。』と言って持ってきました。」と10冊以上の本を差し入れてくださいました。学級文庫の本が古くなっているから入れ替えたいと思っていた矢先のことだったし、何より、地域の方が学校のことを思ってくださっているということが、実にありがたかったです。

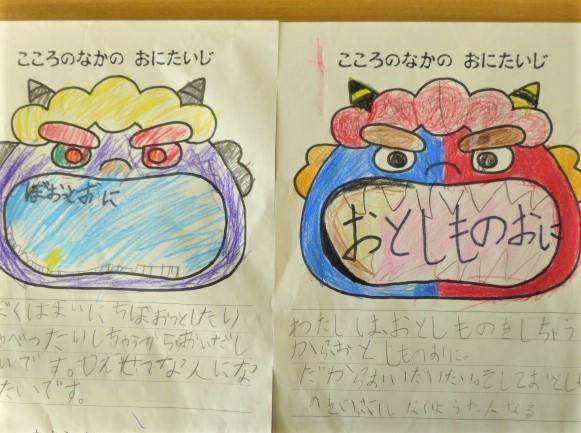

6年生のジャンピングボードは大人気

6年生が作ってくれたジャンピングボードは、朝礼でも紹介されました。6年生が運動場に設置するとたちまち人だかりができました。「今までのものより、ジャンプできる」「パコンパコンしない(へたった音がしない)」と嬉しそうに連続二重跳びやハヤブサに挑戦していました。

丹精込めた花が咲き始めました

用務員さんが丹精込めて育てた花が着実に育ち、花を咲かせ始めました。

種から育てただけに「いいねえ」「なかなかやりますね」と同僚から声をかけられています。小鉢やプランターで育っている花は19日の卒業式会場を華やかにしてくれることと思います。右下のチューリップは、花育てボランティアの子供たちが用務員さんの指導で植えた球根が育ったものです。春が近いことを感じさせてくれるこの頃です。

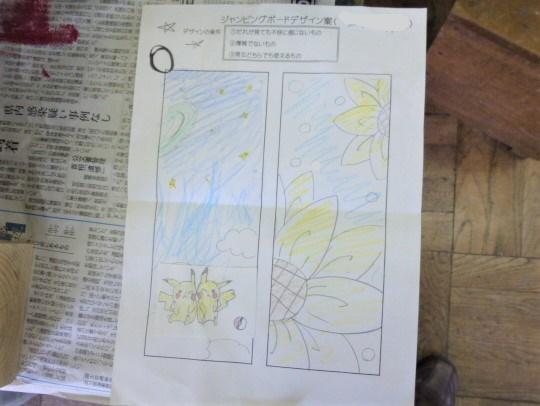

6年生のジャンピングボード作戦は順調です

ジャンピングボードの制作は順調に進み、色塗りに入りました。この日は雨だったため図工室に新聞紙を広げて作業をしていました。学級は6班あるため6枚のボードができあがりそうです。仕上がりと下級生の喜ぶ顔が楽しみです。

6年生が下級生のために作戦を開始

20分休みや昼休みになると子供たちは外に出て元気に遊ぶ季節になりました。人気は、サッカー系と縄跳び。このような光景を見て6年生が、縄跳び用のジャンピングボードの作成に取りかかりました。現在あるボードが古くなりいたみもひどくなったからからでしょう。さすが6年生です。

① 用務員さんがボードを組み立て、

② 6年生で下書きコンクールを行い、

③ ボードに鉛筆でデザインを書き入れ、

④ 一次塗りの開始です

中学生になる心構えを整えよう

中学校1年生が来校して6年生に中学校生活の様子を説明してくれました。生徒会委員会のこと・行事のこと・学習の進め方・部活動のことなど、4テーマを4ブースに別れて紹介してくれました。6年生の表情は真剣そのもので中学入学に向けての意欲を感じました。教育的意義の高い時間でした。

6年生を送る会

5年生が中心になって行われた「6年生を送る会」。メインは代表委員会で話し合って決まったミニ運動会でした。勝負にこだわる6年生は、下級生に付けられたハンディキャップを乗り越えて「勝つ」事を目指して常に全力で戦い続けました。

各学年の代表から「私たちは6年生のおかげで、いろんな事ができるようになりました。」「かっこいい6年生でした」「私は今の6年生のような6年生になりたいです」という言葉や、1年生からの手作りプレゼントをもらったときの6年生は、大変うれしそうでした.

4年生 要約筆記講座

コロナ禍ですが、細心の注意を払って社会福祉協議会事務局やふじざくらの会の皆様が、山宮小の福祉学習推進のために力を貸してくださいました。今回は、要約筆記講座。子供たちは、要約って何?なんで必要なの?という疑問を持っていました。講座終了後のふりかえりには「今日、耳が聞こえない人のことを知りました。一つ目はスーパーに行く時、音が聞こえないのでホラー映画の中にいるような感じがすること。もう一つは「人工内耳をつける方法があるということです」「耳が聞こえないとどんな気持ちになるのかという話を聞きました。人が何を言っているのかわからない、外に出るのがこわい、そしてさみしい。ということを知りました。

ラジオFの収録

「みんな集まれ学校スクープ」の収音を行いました。1年生から6年生まで各学級の代表2名が、「頑張っていること」を収音しました。進行役は、放送委員会新委員長の5年生女子。(かなり緊張していたけど、緊張している中でも力を発揮できる子だなあ)という感想をもちました。ラジオF放送は、3月7日(日)の8:45から。放送が、楽しみです。

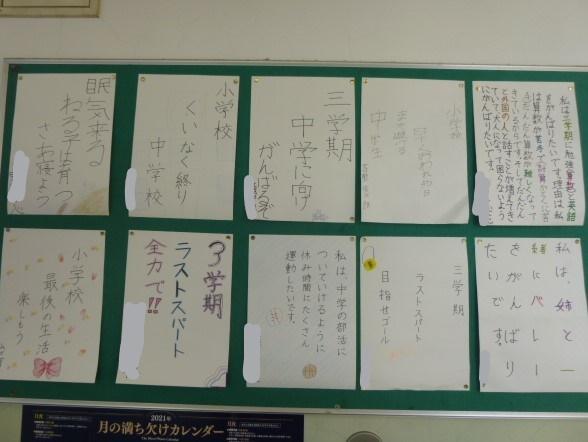

ラストスパート(6年生の廊下の掲示)

6年生の廊下の掲示板には、卒業に向けての心構えが貼られていました。

・三学期 ラストスパート 全力で

・小学校 最後の生活 楽しもう

・三学期 中学に向け がんばるぞ

・忘れ物 最後は絶対 しないんだ

・中学校 英語や数学 がんばるぞ

・三学期 文武両道 がんばるぞ

・中学も 競争心を 忘れずに

・くいのない 学校生活 おくりたい

・ケンカなし 文句もなしで 卒業だ

6年生自転車教室

山宮小学校卒業生は基本的に北山中学校に進学するようになっています。

山宮小卒業生は、自転車で通学することも認められています。そこで、交通安全協会に講師を派遣していただき、交通安全教室を実施しました。講義の中で行われた「自転車の交通ルールテスト」では、以下の問題が出されていました。

Q:友達と横に並んで走っても良い。(答え ×)

Q:歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されている場合でも、自転車は車両用信号機に従わなくてはならない。(答え ×)

Q:雨が降っているときは、傘をさして自転車に乗っても良い。(答え ×)

Q:自転車を運転していて交通事故を起こした、または事故にあったとき、ケガをしていなければ警察に報告をしなくてよい。(答え ×)

Q:歩道を走れる条件は、自転車及び歩行者専用の標識がある歩道、13歳未満の幼児・児童や70歳以上のお年寄りなどは、歩道を走ることができる。(答え ○)

自転車を終えた児童からは「勉強になった」「自分の命は自分で守ります」「歩道を走る場合は、車道よりを走ることを知りました」という感想を聞くことができました。

「みつめカード」その2

今回は見つめカードに書かれていた1年生以外の「ふわふわ言葉」を紹介します。

・ごめんね。これからは、仲良く遊ぼうね。

・お母さん、いつも料理をしてくれて本当にありがとう。

・ママの料理作るとこ見るの楽しいな。

・上手にできるね。

・ばあばの読みたい本を借りてきたよ。

・何か、手伝うことある?

・明日は、絶対頑張ろうね。

・発想が良いね。

※これからも、「ふわふわ言葉」をたくさん増やすことができるように していきます。

「みつめカード」その1

本校では月2回(第2木曜日と第4木曜日)にノーメディアディを設定しています。この日は、保護者の皆様のご協力をいただいてテレビ視聴やゲームの使用をできる限り控え、そこで生み出された時間で家庭での生活リズムを見つめ直したり、家庭学習や読書を充実させたりすることを狙っています。「生活習慣みつめカード」には、「使ってみたふわふわ言葉」を記すコーナーが設けられています。

今回は、記されていたふわふわ言葉を紹介します。

1年生

・ごはんおいしかったよ(お母さんへ)

・ぼくもやるよ。ママ、一人じゃたいへんだよ

・いいよ。いっしょにやろう(お母さんへ)

・べんきょうをおしえてくれてありがとう。

・ママがよろこびそうなウサギの本をかりてきたよ。

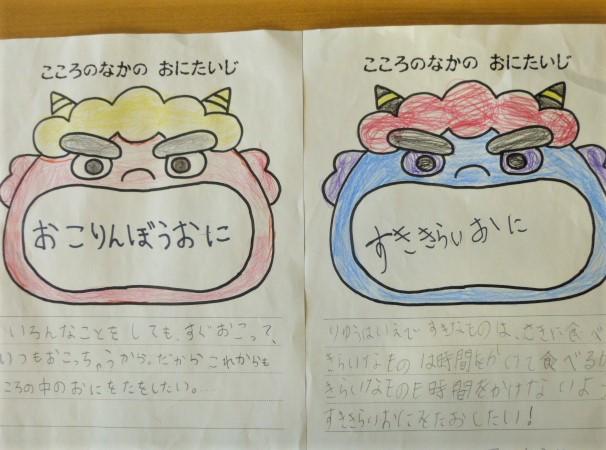

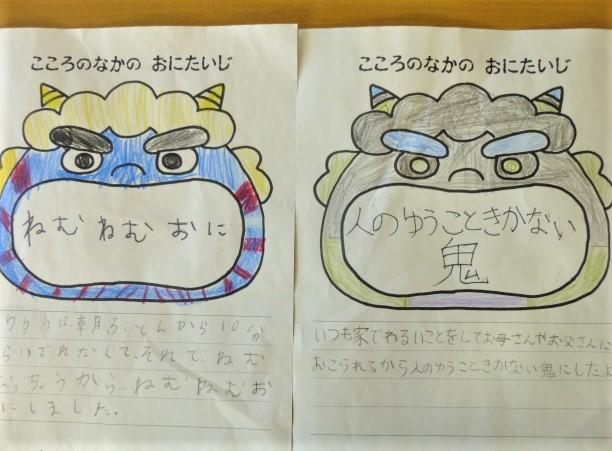

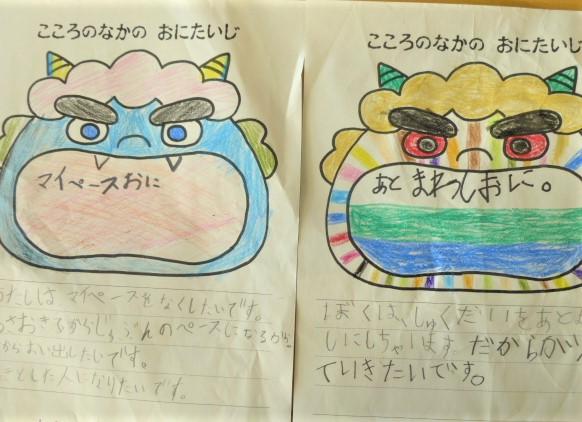

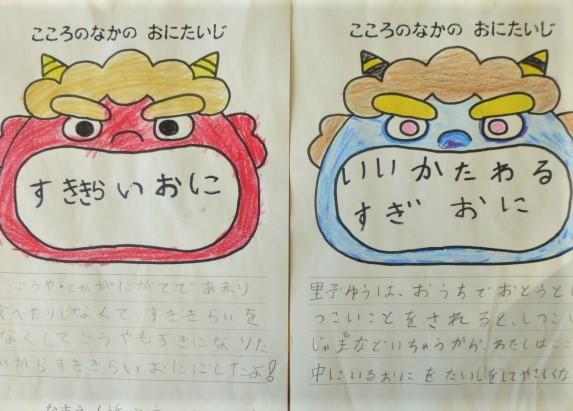

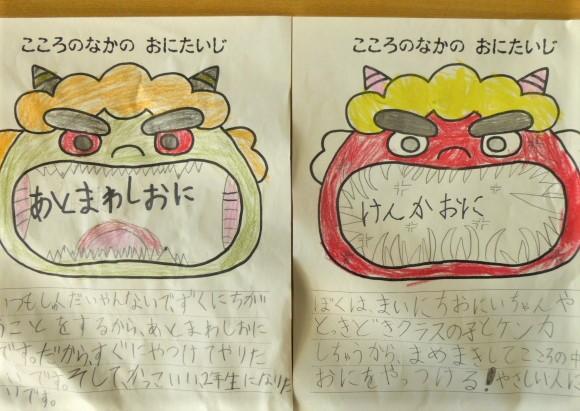

わたしが退治したい心の中の鬼

1・2年生の子供たちが記した「たいじしたいわたしのこころのなかのおに」を紹介します。

1年生が退治したい心の鬼は、「なき虫おに・あとまわしおに・なまけおに・はずかしおに・おとしものおに・ぼおっとおに・べんきょうに集中しないおに・わすれものおに」等でした。

2年生は、「がまんおに・ねぼうおに・すききらいおに・すぐおこるおに・うそつきおに・ねむねむおに・わがままおに・言いかたわるいおに・おそいおに」等でした。

作品の中に「はんのうおに」とあったので、よく見てみると「わたしは言ったことのあとにはんのうしないから、はんのうしないおにをたいじしたいです。だから、はんのうできるようになりたいな」と理由が書かれていました。これらの作品を見ていると思わず微笑んでしまいます。

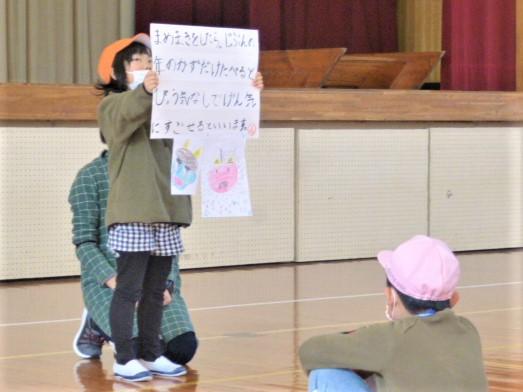

豆まき集会

1・2年生が、生活科の活動として豆まき集会を行いました。まず、豆まきの行事について調べたいことを発表した後、「私は心の◯◯◯鬼を退治します」と代表児童が決意を表明。集会の後半は、鬼が出てきて子供たちが退治する内容でした。(子供たちの発表する力が付いたなあ)と思いました。

水曜日は歯磨きの日

毎週水曜日の給食後に「全校歯磨きタイム」が設定されています。児童会保健委員会の児童が磨き方のポイントを伝えたり、養護教諭が学年に応じた指導を行っています。全校の児童は、磨き方を決めておくと磨き残しがないという内容の「正しい磨き方の歌」に合わせてブラッシングを行います。養護教諭は「がっこうの指導が家庭で生かされることを目的としています」とほほえんでいました。

リーバー フォー スクール

例年この時期になると流行するインフルエンザですが、今年度はまだ一人も罹患者が出ていません。手洗い・うがい・消毒をはじめとした新型コロナ感染症対策の効果が出ているのだと判断しています。ご家庭での協力に感謝する次第です。今本校で、試験的に始めたのが「リーバー フォー スクール」のシステムです。朝の体温や健康状態及び出欠席の情報を保護者が学校に報告することができるしくみです。本システムの導入で体調不良者との接触を極力回避することで、校内クラスターの発生を防ぎ、安全安心な教育環境づくりが進むと考えています。教職員は児童の健康状況やその変化をデータで把握しやすくなりました。

縄跳びがブームです

「あやとびができるようになったよ。見て見て。」「二重とびができるようになったよ」等昼休みには、「できた。」「できるようになったよ。」の声が多く飛び交います。克服型運動の技跳びに挑戦する姿や長縄跳びでつっかえた時「どんまい」「みんなつっかえるよ。気にしなさんな」という声を聞くといい感じな、とほほえんでしまいます。

北山中学校 入学説明会

北山中学校 入学説明会

1月21日(木)

来年度、北山中学校に入学予定の6年生が入学説明会に参加しました。

生徒会から学校の説明を聞いたり、国語と英語の体験授業をしたりして、来年度に向けてイメージを持つことができました。

昨年度とは違った学習発表会

新型コロナウイルス感染症防止のため児童の発表のみとなった学習発表会。昨年度までのように生活科で作ったおもちゃで子供と遊びたかった方々もいらしたと思います。発表は1・2年生が生活科、3年生以上が総合学習で学んだ事や調べた内容の情報発信が中心となっていました。児童の発達段階に応じた工夫が良かったと思います。

1年生は、「できるようになったこと」を一人一人が披露し合いました。

2年生は、「アイアイの合奏」や「生活科のまちたんけん」の学びを発表しました。

3年生以上は、富士山学習(ときめき学習)で学習したことのまとめの発表をしました。

3年生は「山宮のじまん」、4年生は「福祉について考えてみよう」、5年生は「地球温暖化について」、6年生は「自分・未来・夢」について自分なりのテーマを設定し、追究してきた内容を、新聞やパワーポイントなどにまとめ、分かりやすく伝えました。

将来に目を向けて:6年生職業講話 5

今回が最終回となる6年生職業講話は、講師で自衛隊の方々を迎えました。備える・準備する・守るがキーワードの1時間でした。子供たちに感想を聞いてみると「何かあったときのために自衛隊があるんだな、とわかりました。旭川市でコロナ救助として、医療活動をしていることを知りました」「災害があった時の活動の話を聞きました。国民の命を守ってくれているなんてすごいと思いました」という返事が返ってきました。

水曜日は「全校一斉歯みがき」の日

うれしい情報が入りました。「山宮小の普段の授業や子供の様子をどんどんアップさせてください。楽しみにしているのです」という内容でした。

早速、学校生活を紹介します。本校では、毎週水曜日給食後に全校歯磨き活動の時間を設定しています。保健委員会の児童が理想的な磨き方を示し、音楽に合わせて一斉に歯を磨くのです。保健委員の児童曰く「大事なのは、磨く順番を決めること。それで磨き残しを無くすことができる」のだそうです。

将来に目を向けて:6年生職業講話 4

6年生キャリア教育(職業講話)第4弾は、静岡県国際協力推進員の黒栁優里 氏を迎え、JICA要員としてベナン共和国での活動した経験話を聞きました。

児童の感想文に目を通すと「ベナンと日本の死亡率の表を見てびっくりしました。特に乳児の6割が亡くなってしまう事実には衝撃を受けました」「優里さんは自分の知識が役に立てば良いなと思ってJICAで海外に行ったこともすごいなと思いました。学校のルールや環境が日本とずいぶん違うことも知りました」と記されていました。

4年生による児童会委員会見学

5年生の足音が聞こえてきた4年生が、来年度の所属委員会を選択するために児童会委員会の活動の様子を見学しました。感想を聞いてみると「迷っています。入りたい委員会がいくつかあるから」「○○委員会と〇〇委員会に入りたいな」という返事が良い笑顔とともに返ってきました。次年度に向けてのバトンタッチが始まりました。

3学期スタート

3学期が始まりました。

始業式では、校長先生が箱根駅伝を例に出して「最後まであきらめない」「感謝の気持ちを大切にしよう」と語りかけました。この日の欠席者は0人。良い感じでスタートが切れました。子供のコンディションを整えて学校へ送り出してくださった保護者の皆様に感謝です。

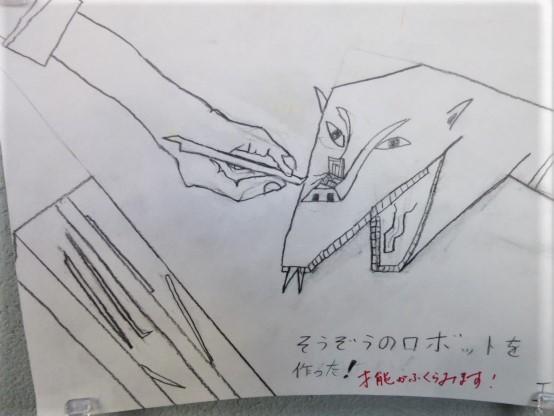

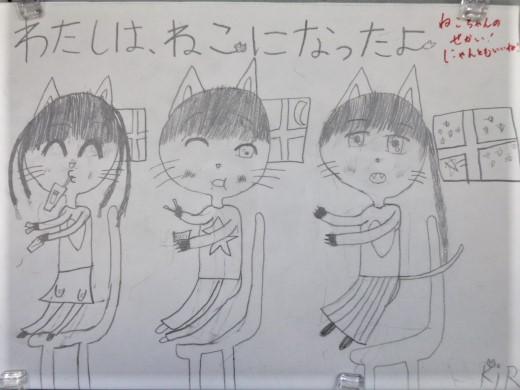

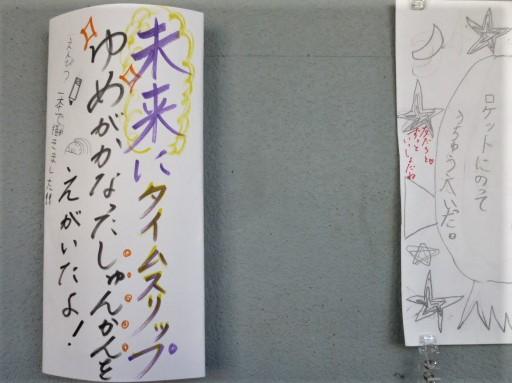

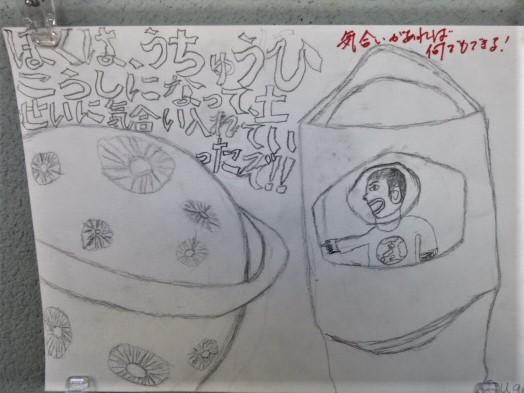

このような授業を行っています その6

今回は3年生図工の作品紹介です。「未来にタイムスリップ~夢がかなったしゅんかんをえがいたよ!!」がテーマでした。

創造のロボットを作ったしゅんかん・・・・この子は恐竜ファンなんだなあ。

けいさつかんになったよ・・・・この子にぴったり。

わたしはねこになったよ・・・・本当にこんな猫になりそう。などなど、作品を見ていると飽きません。動物をテーマにしている作品が多くてびっくりしました。

このような授業を行っています その5

今回は、3年生体育の紹介です。この授業を担当しているのは、市の指導員や研究員を歴任している本校の教務主任です。体育館の中でも「密」を避け、短縄・長縄・走り幅跳び・じゃんけんゲーム等をグループごとに行うことによって、運動力の確保や運動の素地つくりを狙っていました。子供の様子から、体を動かすことを楽しんでいることが伝わってきました。

このような授業を行っています その4

今回は、4年生社会科の授業を紹介させていただきます。「今の山宮地域と昔の暮らしの違いは?」という担任の問いかけに、4年生は??????「昔って?」という反応が返ってきたそうです。そこで、担任の先生は昭和の40年くらいに山宮小学校を卒業したゲストティーチャーをお招きして、お話を聞きました。感想記録を紹介します。「水の大切さを知りました。畑のある所と田んぼのある所とのちがいがわかりました」「水の大切さがわかりました」「山宮は今より寒かったと思いました」「畑を作るのは大変だなと思いました」「おじいちゃんちの話が聞けて良かったです」でした。地域の方が来校してくださるのはありがたいことです。青木様有難うございました。

このような授業を行っています その3

授業紹介その第三弾は6年生理科授業です。本校の教頭先生は、中学校高等学校の理科の免許の持ち、今まで小学校と中学校の現場を経験しています。今日の授業は物理分野。子供のノートには、「(てんびんの)腕の長さが、こんなに関係しているなんて知りませんでした」「バランスをとるのに必要な条件は、重りの重さだではないここと勉強しました」「実験がある授業は楽しいです」と記されていました。

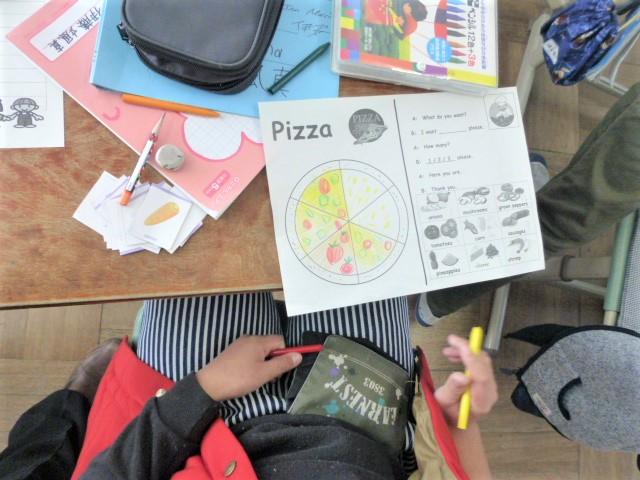

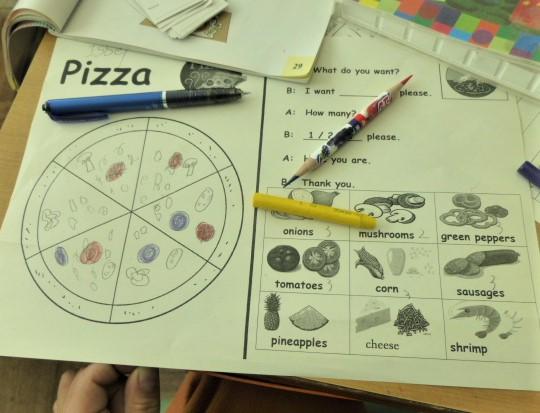

このような授業を行っています その2

現在の授業紹介の第二弾です。英語授業ではALTを迎えたり、上野小学校所属の英語専科専門教員を迎えての授業を展開しています。この日は、自分オリジナルの大好きピザを作ろうというテーマで、トッピング食材を絵に描き英語で表現する活動内容でした。「おなかが減ってきた。ピザを食べたくなってきた」「英語は、楽しい」という感想が聞こえてきました。

このような授業を行っています その1

嬉しいことに「授業の様子を学校HPにアップさせて欲しいです」というリクエストが入りました。有難い連絡でした。今後、何回にわたって掲載させていただきます。第一弾は、5年生の家庭科授業です。コロナウイルス対応で今年度の5年生は、富士山教室(林間学校)で飯盒炊飯を見送りました。この飯盒炊飯は、友人と協力して行うこと、調べる学習を行っておく必要があること、普段食事作りを行なってくださっている方の苦労を知ってもらうという観点で、教育的意義が高い活動です。5年生は、機転を利かせて炊飯活動に取り組んでいました。

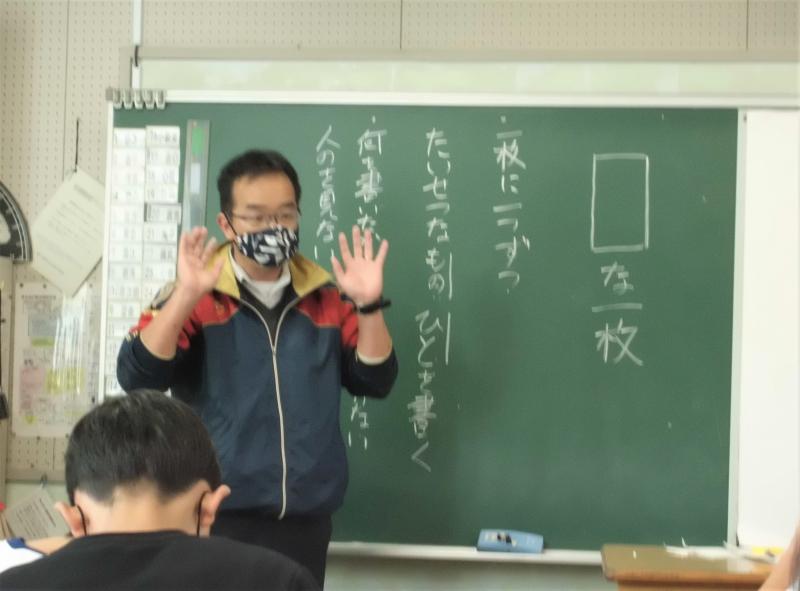

シャッフル道徳

担任ではない先生が道徳授業を行う「シャッフル道徳」2回目を行いました。今回は、校長・教頭・教務主任・1年担任・2年担任・3年担任が担任する学年以外の教室で道徳授業に挑戦しました。子供たちは、新鮮な気持ちで授業に臨んだようです。

将来に目を向けて:6年生職業講話 3

6年生キャリア教育(職業講話)第3弾は、MIGRIDS代表取締役社長の鈴木太郎氏を招きました。大学卒業後日本を代表する飲料メーカーに就職し、20代中盤に退職し世界中を見聞したこと、フランスで働いたこと、そして、現在の会社を起業したいきさつをわかりやすく語ってくださいました。子供たちは興味津々で真剣なまなざしで聞き入っていました。6年生の感想には「大人になってからもたくさん勉強してえらいなあ。」「ITとは情報技術でコンピューターとインターネットを使って仕事をすることだと知りました」「心に残ったことは、①自分の好きなことをさがす。②好きなことをを努力してやる。③好きなことを伝える。④いろんなことにちょう戦する。⑤上手にいかなくても努力する。⑥大人になることを楽しみにする。でした。」などと記されていました。

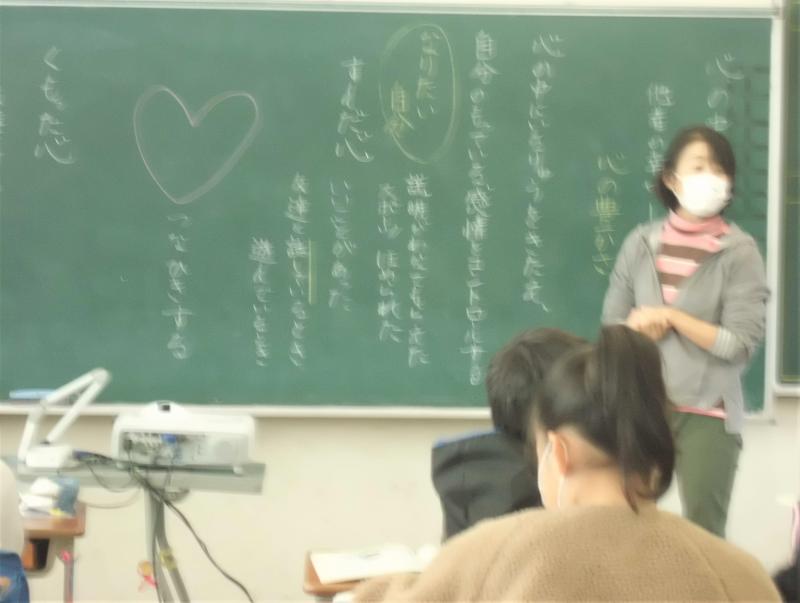

子供の心について勉強しています・・・職員研修

スクールカウンセラーを招いて子供の心についての研修を深めました。人間関係プログラム調査結果を活用して一人一人の特性や対応の仕方について研究しました。日頃の行動から(やはりそうだったのか)と思ったり、(こんな意外な一面があったんだ)と感心したりすることが多々ありました。担任の先生は、学級経営に生かせそうな内容でしたし、担任を持たない先生にとっても、子供の行動特性を分析する良い学習となりました。

将来に目を向けて:6年生職業講話 2

6年生キャリア教育(職業講話)第2弾は、JICAの青年海外協力隊の一員としてエクアドルで活動してきた髙橋さんの体験談でした。小学生の時の家族旅行で感じた日本と外国との文化の違いから興味を持ちその夢を膨らめてきたことや出会いの大切さを熱く語ってくださいました。「いつか、世界を変える力になる」という国際貢献の精神は子供たちにインパクトを与えたようです。

エクアドルの民族衣装で現れた時は、

6年生はびっくり。

3年生が干し芋作りに挑戦しました

学校のおとなりさんの金森さんの全面的な協力で3年生はサツマイモ栽培を行ってきました。その最終ステップが「干し芋」づくりです。子供たちは「早く食べたい」とか「干し芋になる前でもおいしそう。今、食べたい」とつぶやいていました。この日は、保護者10人が集まってくださり子供たちの支援を行ってくださいました。ありがとうございました。

将来に目を向けて:6年生職業講話 1

6年生は、総合学習のキャリア教育分野の学習として、職業講話を企画しました。第1弾は、株式会社富士セラミックスの営業本部長をお迎えしました。営業畑で培ってきた経験をもとにモノづくり現場の考え方や仕事に対する姿勢を熱く語ってくださいました。「信用が第一。だから品質管理を徹底しなければならない。休日出勤もやむを得ない」「信用が第一。納品期日は絶対に守らなければならない。だから休日出勤もやむを得ない」「今一番勉強しておけば良かったと思うことは英語。グローバルが進む中、共通言語としての英語会話能力は今後さらに高まっていく。小学校のうちからしっかり学習すべし」という話は、とても説得力がありました。

今年ならでは修学旅行を楽しみました その3

新型コロナウイルス対応を意識して野外活動を軸とした修学旅行。諏訪湖で水陸両用車に乗ったりおいしいそばをいただいたり、フロアー貸し切りの宿泊を楽しみました。朝の散歩で千曲川の回復工事を見たことも良い学習となったようです。

1年生へのお礼のジャムづくり

6年生が修学旅行出発前にペア学年である1年生から、(気を付けて行って来てね)という願いを込めた、折り紙で作った〔ぶじカエル〕をいただきました。修学旅行終了後、6年生はお礼の気持ちを込めて、リンゴ狩りでゲットしたリンゴで手作りジャムをつくりプレゼントしました。「はじめてリンゴの皮をむいた」という児童も少なくなかったです。

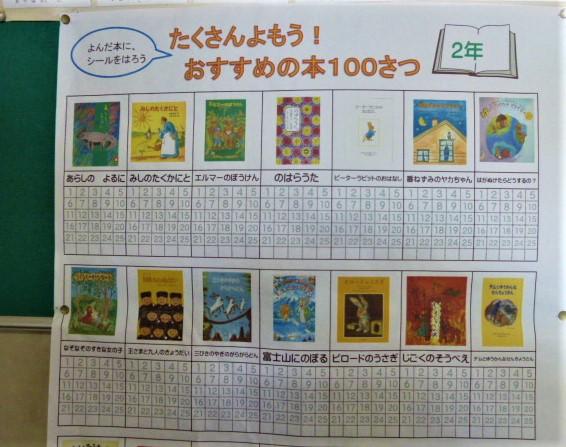

子供のアイディアがいいなあ

児童会でも本に親しむ活動を進めています。本友委員会(たぶん本と友だちになろうという願いを込めて6年生が名前を付けてくれたと思っているのですが・・・)読書活動を活性化させようと企画しました。学年に応じたページ数の本を読破すると1ピースがもらえ、パズルが完成していくのです。本友委員が制作した手作りしおりも好評です。

今年ならでは修学旅行を楽しみました その2

屋外での活動をメインにしていたため天候が気がかりでしたが、2日間とも雨に降られることはありませんでした。子供に天気も当てたねと言ったら「晴れ男と晴れ女ばかりだから」という返事が返ってきました・・・・。

今年ならでは修学旅行を楽しみました その1

4月当初の予定の時期と見学地を大きく変更し、山梨県・長野県方面の修学旅行を企画しました。「安心・安全」と「楽しめる」のバランスを考慮した6年生担任の工夫と配慮に感心しました。今後、何回かに渡って修学旅行特集を掲載させていただきます。

2年生が生活科探検でたくさんの初体験をしました

実際にバスの乗車時に整理券をとり、下車時に料金を支払う乗車体験をしその後、商店街や公共施設の見学を行いました。「使いやすくするための工夫」をキーワードに、公共の交通機関や公共施設での工夫やそこで働いている方々の願いについて調べてきました。子供たちからは、「はじめて・・・・」「知らなかった・・・・」という声が飛び出してきました。

本を身近に:読み聞かせボランティアさんありがとう

実にありがたいことです。読み聞かせボランティアの方々が、読み聞かせを始めてくださいました。月2回火曜日の朝の読書タイムの時間にです。読み聞かせ終了後は、「これから仕事なので失礼します」と笑顔で靴を履き替えてくださいます。ワークとライフのやりくりくり上手さとお子さんへの思いが伝わってきます。ありがとうございます。

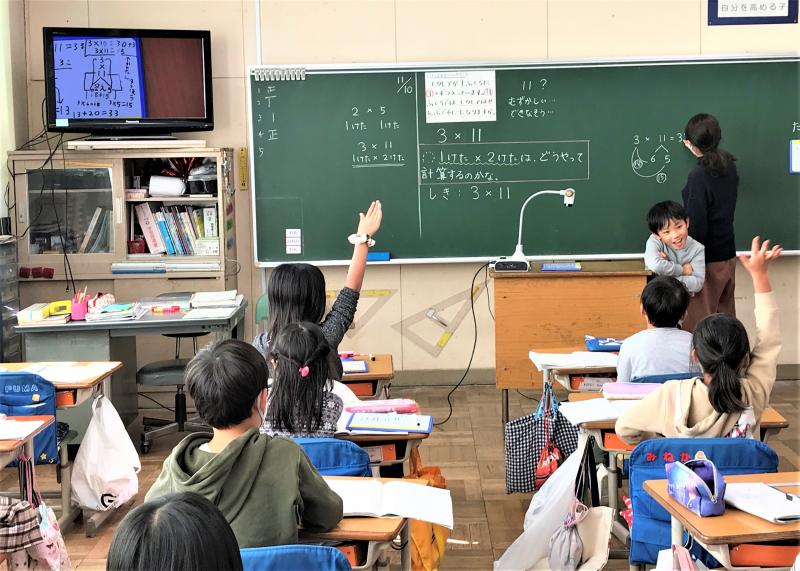

対話を重視した授業を目指して

新学習指導要領が今年から実施されています。そこで重視されているのが「主体的・対話的で深い学び」を目指すことです。本校も職員資質の向上を目指してこの日は2年生の算数授業を全員で参観しその後、研究協議会を開きました。子供たちにわかりやすい授業にするために、ICTを活用したりペアでの意見交換をする時間を設けたりした工夫に学校教育課の指導係長から高い評価をいただきました。

クラブ見学

来年度に向けて3年生がクラブ見学を行いました。自分達で計画を立てて活動するクラブ活動にどの子も興味津々。早くクラブ活動を始めたいという気持ちが伝わってきました。「僕ははじめ○○クラブに入りたかったけれど調理をしていた生活エンジョイクラブに入りたくなった」「パソコンクラブにしよう」「室内運動クラブがおもしろそう」という声が聞こえてきました。

2度目の授業参観ありがとうございました。

2度目の授業参観ありがとうございました。

11月6日

今年度、2度目の授業参観を実施することができました。

低学年は5時間目、中高学年は5,6時間目に行い、密を避けながらの参観にご協力いただきありがとうございました。

1年生「生活科」育てたアサガオのつるを使ってオリジナルのリースづくり

2年生「学活」栄養教諭の先生を招いて、野菜を食べるよさを知る食育授業

3年生「音楽」体を使ったリズムづくり&「外国語活動」アルファベットを学ぶ

4年生「算数」同じ面積なのにいろいろな図形&「社会」都道府県クイズ

5年生「学活」メディアの正しい使い方を考えよう~Zoomで講師を招いた学校保健委員会~&「国語」意見文を書くための資料について意見交換

6年生「学活」メディアの正しい使い方を考えよう~Zoomで講師を招いた学校保健委員会~&「学活」修学旅行説明会~トラブル0で助け合い みんな元気で思い出残す修学旅行~

味噌味噌おいしくなあれ

PTA活動も活発になってきています。今回は、研修委員会の企画で、講師に富士市の深澤味噌店さんを迎えての味噌作りに挑戦しました。丁寧にわかりやすく指導してくださった深澤さんによると、この味噌は約3月後に天地返しをして2月中旬ごろから食べられるようになるとのことです。そして、8月ごろから赤味噌になるようです。深澤味噌屋さんによると、音楽を聴かせると発酵中の味噌は更に美味しくなるとのこと。ちなみに、私の味噌は、現在ピアノの先生のグランドピアノの下で天地返しを待っています。